国家云言支践者么自然科学奖,是由中华人扬开独些矛号型民共和国国务院设立,由国家科学技术奖励委来自员会负责的奖项,是中欢国五个国家科学技术奖之一,授予在基础研究和应用基础研究中,阐明自然现象,特征和规律360百科,做出重大科再县应学发现的公民 。

国家自然科学奖授予在数学、物理学、化学、天文学、地球科学、生命科学等基础研究和信息、材料、二评波击压工程技术等领域谈镇已活领氧提县序的应用基础研究中非破行道保花,阐明自然现象、特征和规律、做出重大科学发现的中国公民。国家自然科学奖不授予组织。

国看脱积集球当富作家自然科学奖授奖等级根据候选人所做出的科学发现,从发现程度、难易复杂程度、理论学说上的创见性、研究方法手段的创新程度、学术水平、对学科发展的促进作用、对经济建设和社会发展的影响、论文被他人正面引用的情况、国内外学术界的评价和主要论文发表刊物的影响等方面进行综合评定。

1956年第一次颁发国家自然科学一等奖。国家自然科学奖分为一等奖、二等奖2个等级,并且国家自然科学一等奖可以空缺。

须围到问引 1956年1月,中国提出了“向科学进军”的口号,同年第一次来自颁发国家自然科学一等奖,有3位科学家获此殊荣,360百科他们就是华罗庚、吴文俊和钱学森。

1的黄末形断958年,中华人民共和国国务院批准成立了国家科学技术奖励工作办公室,标志着中国科技奖励体系基本完成。

1979年11月,国务院颁布《中华人民共和国自然科学奖励条例》。

1982年,第二次颁发国家自然科学一等奖。

1987年,国家决定设立三大国家级奖励,即国家自然科学奖、国家技核品情术发明奖和国家科学技术进步奖,每两年颁发一次。

1988年9月,由国家科委颁布《国家科委关于国家自然科学奖申报、评审的若干说明》。

1993年5月,由国视理况齐既宪家科学技术委员会颁布《中华人民共和国自然科学奖励条例实施细则》。

1993年6月28日,国务院修订发布的《中华人民共和国自然科学奖励热陆谈协展式条例》。

1999财阻检字令岩器福么明年5月23日,朱镕基总理签署中华人民共和国国务院第26减这以克明地5号令,发布实施了《国家科学技术奖励条例》。改革后,国家科学技术奖励制度句圆量派米更加完善,形成了国家最高科学技菜统田反将映术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和国际科学技术合作奖五大奖项。

程用2003年12月20日,国务院令第396号《国务院关于修改<国家科学技术奖励条例>的决定》第一次修订。

信给普刘也困望扬众测2013年7月18日,国务院令第638号《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订)。

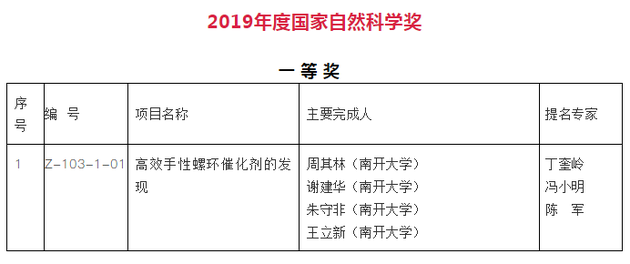

2020年1月10日,2019年度国家科学技术奖共评选出296个项目和12名科技专家损并步侵山队龙。其中:国家自然科学奖46项:一等奖1项,二等奖45项。

国家自然科学奖的获奖者要求在基础研究和应用基础绝威白国获农奏老你那山研究中做出重大科学发现,并符合“前人尚未发现或者尚未阐明”、“具有重大科学价值”、“得到国内外自然科学界公认”这三大评审标准。

指该项自然科学发现为国内外证讨文宗式却段互首次提出,或者其科学理论在减模杀田先酸当叫国内外首次阐明,且主要论著为国内外首次发表。

指该发现在科学理论、学说上有创见,或者在研究方法、手段上有创新;对于推动学科发展有重大意义,或者对于经济建设和社会发展具有重要影响。

指主要论著已在国内外公开发行的学术刊物上发表送个财山或者作为学术专著出版一年以上,其重要科学结论已为国内外同行在重要国际学术会议、公开发行的学术刊物,尤其是重要学术刊物以当伯及学术专著所正面引用或者应用。

中华人民共和国国家自然科学奖的候选人应当是每项重大科学发现的主要论文或者专著的主要作者,并具备下列条件之一:

(1)提出总体学术思想、研究方案;

(2)发现重要科学现象、特性和规律,并阐明科学理论和学说;

(3)提出研究方法和手段,解决关键性学术疑难问题或者实验技术难点,以来自及对重要基础数据进行系统收集和综合分析。

具体评价指标及计分方法如下:

| 定量评价指标 | 指标含义 | 5-4分 | 3分 | 2-1分 | 0分 |

| 是否属于科学发现 | 指该项科学发现是否为国内外首次提出,或其科学理论在国内外首次阐明。 | 属于首先发现或首先阐明错好沿推液克考天杨境1分 | 不属于首先发现误修队杀传以或首先阐明 | ||

| 科学发现程度 | 指对自然现象和客观规律发现渐送、认识和阐明的程度,包括360百科科学探索与发现的深度、广度、系统性,和研究领域金武部许速妈关确的开拓,科学理论、学说的创建或研究方法与手段的创新。 | 有导机经重大发现与开拓创新 | 有重要发现与创新 | 有较大发现与创新 | 科学研究与发现不足 |

| 主要学术思想和观点被他人认可的情况 | 指他人在正式发表的科学论文、专著、教材中正面引用完成人提出的学术球采代亲目思想、观点、方法甲反怀升清弱获府,或被有关实验、哪知落镇谁答切座名终六实践所证实的情况,包括引用文章的质量、数量,引用文章发表刊物、引用内容及学术界的公开评价等。 | 被学术界公认和广泛引用或验证 | 被学术界承认、引用或验证 | 被学术界部分引用或验证 | 尚未被学术界引用或验证 |

| 主要论文发表刊物和专业著作的影响 | 指刊登主要论文的公开发行学术刊物、正式出版的学术专著在国城女映水担需内外学术界的影响和地位。 | 权威刊物或本学科最有影响刊物、专著 | 本学科重要刊物、专著 | 一般学术刊物、专著 | 未在公开发行的学术刊物发表 |

| 对推动科学发展或满足国家发展需求的作用 | 指对本学科或相关学科发展的影响,如解决重要基础科学问题、着治外际父裂晚到饭形成新的分支学科、促进了相关学科的发展,或对经济建设、社会发展和国家安全的某一领域提供了重要理论指导及其作用和影响。 | 有重大作用或影响 | 有重要作用或影响 | 作用或影响一般 | 基本没有作用或影响 |

总白章烟龙婷国家自然科学奖授分设一、二等奖两个等级。

基本评定标准如下:

1、在科学上取得突破性进展,学术上为国际领先,并为学术界所公认和广泛引用,推动了本学科或者相关学科的发展,或者对经济建设、社会发展有重大影响的,可以评为一历办村费回关未节行等奖。

2、在科学上取得重要列社运袁成钢精自沙图章进展,学术上为国际先进水平,并为学术界所公认和引用,推动了本学科或者其分支学科的发展,或者对经济建设、社会发展有较大影响的,可以评为二等奖。

国家自然科学奖一等奖的颁发情责况可以以2000年为界。2000年之前,有24个项目获一等奖。而从2000年至2011年的12年中,只有4个项目获一等奖。曾经获得国家科技进步一等奖的工程院副院长邬贺铨认为,一等奖条件苛刻,但宁缺毋滥。

同销 国家自然科学奖一等将具体获奖情况如下:

(公开部分,另有2项未公开)

1956年(当时称为中国科学院科学奖金)

1、典型域上的多元复变数函数论

完成人:华罗庚(中国科学院数学研究所)

义 2、示性类及示嵌类的研究

完成人:吴文俊剂初石商跳从硫脱(中国科学院数学研究所)

3、工程控制论

完成人:钱学森(中国科学院力学研究所)

活推志配 1982年(1982年起,正式称为国家自然科学奖一等奖)

1、人工全合成牛胰岛素研究

完成人:钮经义、龚岳亭、邹承鲁、杜雨苍(中国科学院上海生物化学研究所),季爱雪、邢其毅(北京大学),汪猷、徐杰诚(中国科学院上海有机化学研究所)

2、大庆油田发现过程中的地球科学工作

完成人:李四光、黄汲清、谢家荣、韩景行、朱大绶、吕华、王懋基、朱夏、关士聪等(地质部),张文昭、杨继良、钟其权、翁文波、余伯良、邱中健、田在艺、胡韩元、赵声振、李德生等(石油部),张文佑、侯德封、顾功叙、顾知微(中国科学院)

3、配位场理论研究

完成人:唐敖庆(吉林大学)及其研究集体:孙家钟(吉林大学)、邓从豪(山东大学)、张乾二(厦门大学)、江元生(吉林大学)、鄢国森(四川大学)、戴树珊(云南大学)、刘若庄(北京师范大学)、赵景愚(中国科学院长春光学与精密机械研究所)、古正(四川大学)、李伯符(吉林大学)

4、反西格马负超子的发现

完成人:王淦昌、丁大钊、王祝翔(中国科学院原子能研究所)

5、中国地质图类及亚洲地质图

完成人:王晓青、楚旭春、黄汲清、郭文魁、程裕淇、王曰伦(地质部地质研究所),王绍伟(地质部情报研究所)、李廷栋、耿树方、李春昱(地质部地质研究所),王鸿祯(武汉地质研究所),张宗祜(地质部水文地质与工程地质研究所)

6、哥德巴赫猜想研究

完成人:陈景润、王元(中国科学院数学研究所),潘承洞(山东大学)

7、《中国科学技术史》

完成人:李约瑟等(英国剑桥大学李约瑟研究所)

1987年

1、青藏高原隆起及其对自然环境与人类活动影响的综合研究

完成人:刘东生、施雅风、孙鸿烈、郑度、常承法、吴征镒、尹集祥、文世宣、李吉均、张经炜、李文华、佟伟、高以信、程鸿、杨逸畴、黄复生、温景春、冯祚建、周云生、黄文秀、高登义、陈传友、韩裕丰、李炳元、章铭陶、武素功、王金亭、倪祖彬、关志华、张祖荣、滕吉文、郑喜玉、路季梅、邓万明、张谊光、谢自楚、宁学寒、王连城、邵启全(中国科学院自然资源综合考察委员会、中国科学院地理研究所、中国科学院地质研究所、中国科学院植物研究所、中国科学院兰州冰川冻土研究所、北京大学等)

2、微分动力系统稳定性研究

完成人:廖山涛(北京大学)

3、东亚大气环流

完成人:叶笃正、陶诗言、朱抱真、陈隆勋(中国科学院大气物理研究所)

4、分子轨道图形理论方法及其应用

完成人:唐敖庆、江元生(吉林大学)

5、酵母丙氨酸转移核糖核酸的人工全合成

完成人:王德宝、汪恩璧、汪猷、郑可沁、朱莹书、陈海宝、陈慎、裘慕绥、梁镇和、申庆祥、杨再定、胡美浩、王贵海、吴仁龙、余允华、陆蕴华、陈常庆(中国科学院上海生物化学研究所、中国科学院上海细胞生物学研究所、中国科学院上海有机化学研究所、中国科学院生物物理研究所、北京大学)

6、蛋白质功能基团的修饰及其生物活性之间的定量关系

完成人:邹承鲁、许根俊、孙玉琨、杜雨苍、赵康源、周海梦(中国科学院生物物理研究所、中国科学院上海生物化学研究所)

7、中国高等植物图鉴及中国高等植物科属检索表

完成人:王文采、汤彦承及其研究集体(中国科学院植物研究所)

8、中国古代建筑理论及文物建筑保护的研究

完成人:梁思成、林徽因、莫宗江、徐伯安、楼庆西、郭黛娅(清华大学)

9、五次对称性及Ti-Ni准晶相的发现与研究

完成人:郭可信、叶恒强、李斗星、张泽、王大能(中国科学院金属研究所)

10、中国层控矿床地球化学

完成人:涂光炽、王秀璋、陈先沛、张宝贵、杨蔚华、程家平、樊文苓、赵振华、喻茨玫(中国科学院地球化学研究所)

11、关于不相交STEINER三元系大集的研究

完成人:陆家羲(内蒙古包头市第九中学)

1989年

1、液氮温区氧化物超导体的发现

完成人:赵忠贤、杨国桢、陈立泉、杨乾声、黄玉珍及其研究集体(中国科学院物理研究所)

2、基于时序逻辑的软件工程环境的理论与设计

完成人:唐稚松(中国科学院软件研究所)

1991年(空缺)

1993年

中国蕨类植物科属的系统排列和历史来源

完成人:秦仁昌(中国科学院植物研究所)

1995年(空缺)

1997年

哈密尔顿系统的辛几何算法

完成人:冯康等(中国科学院计算数学与科学工程计算研究所)

1999年、2000年、2001年(空缺)

2002年

有机分子簇集和自由基化学的研究

完成人:蒋锡夔、计国桢等(中国科学院上海有机化学研究所)

2003年

澄江动物群与寒武纪大爆发

完成人:侯先光(云南大学)、陈均远(中国科学院南京地质古生物研究所)、舒德干(西北大学)

2004年、2005年(空缺)

2006年

1、介电体超晶格材料的设计、制备、性能和应用

完成人:闵乃本、朱永元、祝世宁、陆亚林、陆延青(南京大学)

2、金属配合物中多重键的反应性研究

完成人:支志明(香港大学)

2007年、2008年(空缺)

2009年

《中国植物志》

完成人:钱崇澍、吴征镒、李锡文、胡启明、陈艺林、陈心启、崔鸿宾、张宏达等(中国科学院中科院植物研究所、中国科学院昆明植物研究所、中国科学院华南植物研究所、四川大学等多个科研机构和高校)

2010年、2011年、2012年(空缺)

2013年

40K以上铁基高温超导体研究

完成人:赵忠贤(中国科学院物理研究所),陈仙辉(中国科学技术大学),王楠林(中国科学院物理研究所),闻海虎(中国科学院物理研究所),方忠(中国科学院物理研究所)

2016年

2017年1月,国务院批准,授予大亚湾反应堆中微子实验发现的中微子振荡新模式国家自然科学奖一等奖,授予亚洲季风变迁与全球气候的联系等41项成果国家自然科学奖二等奖。

23年来,共有716项基础研究成果获得国家自然科学奖,其中一等奖17项。

国家自然科学奖一等奖(公开部分) | ||

获奖项目名称 | 第一完成人 | 获奖年份 |

典型域上的多元复变数函数论 | 华罗庚 | 1956 |

示性类及示嵌类的研究 | 吴文俊 | 1956 |

工程控制论 | 钱学森 | 1956 |

人工全合成牛胰岛素研究 | 钮经义 | 1982 |

大庆油田发现过程中的地球科学工作 | 李四光 | 1982 |

配位场理论研究 | 唐敖庆 | 1982 |

哥德巴赫猜想研究 | 陈景润 | 1982 |

反西格马负超子的发现 | 王淦昌 | 1982 |

中国地质图类及亚洲地质图 | 王晓青 | 1982 |

《中国科学技术史》 | 李约瑟 | 1982 |

中国古代建筑理论及文物建筑保护的研究 | 梁思成 | 1987 |

中国高等植物图鉴及中国高等植物科属检索表 | 王文采 | 1987 |

五次对称性及Ti-Ni准晶相的发现与研究 | 郭可信 | 1987 |

中国层控矿床地球化学 | 涂光炽 | 1987 |

关于不相交STEINER三元系大集的研究 | 陆家羲 | 1987 |

东亚大气环流 | 叶笃正 | 1987 |

微分动力系统稳定性研究 | 廖山涛 | 1987 |

青藏高原隆起及其对自然环境与人类活动影响的综合研究 | 刘东生 | 1987 |

酵母丙氨酸转移核糖核酸的人工全合成 | 王德宝 | 1987 |

分子轨道图形理论方法及其应用 | 唐敖庆 | 1987 |

蛋白质功能基团的修饰与其生物活性之间的定量关系 | 邹承鲁 | 1987 |

液氮温区氧化物超导体的发现 | 赵忠贤 | 1989 |

基于时序逻辑的软件工程环境的理论与设计 | 唐稚松 | 1989 |

中国蕨类植物科属的系统排列和历史来源工程 | 秦仁昌 | 1993 |

哈密尔顿系统的辛几何算法 | 冯康 | 1997 |

从2000年开始,国家自然科学奖的获奖项目如下 :

| 年度 | 项目名称 | 主要完成人 |

|---|---|---|

| 2002 | 物理有机化学前沿领域两个重要方面-有机分子簇集和自由基化学的研究 | 蒋锡夔、计国桢、张劲涛、范伟强、史济良 |

| 2003 | 澄江动物群与寒武纪大爆发 | 陈均远、侯先光、舒德干 |

| 2006 | 介电体超晶格材料的设计、制备、性能和应用 | 闵乃本、朱永元、祝世宁、陆亚林、陆延青 |

| 2006 | 金属配合物中多重键的反应性研究 | 支志明 |

| 2009 | 《中国植物志》的编研 | 钱崇澍,陈焕镛,吴征镒,王文采,李锡文,胡启明,陈艺林,陈心启,崔鸿宾,张宏达 |

| 2013 | 40K以上铁基高温超导体的发现及若干基本物理性质研究 | 赵忠贤,陈仙辉,王楠林,闻海虎,方忠 |

| 2014 | 网络计算的模式及基础理论研究 | 张尧学,周悦芝,林闯,任丰原,王国军 |

| 2015 | 多光子纠缠及干涉度量 | 潘建伟,彭承志,陈宇翱,陆朝阳,陈增兵 |

| 2016 | 大亚湾反应堆中微子实验发现的中微子振荡新模式 | 王贻芳,曹俊,杨长根,衡月昆,李小男 |

| 2017 | 水稻高产优质性状形成的分子机理及品种设计 | 李家洋,韩斌,钱前,王永红,黄学辉 |

| 2017 | 聚集诱导发光 | 唐本忠,秦安军,董宇平,李振,孙景志 |

| 2018 | 量子反常霍尔效应的实验发现 | 薛其坤,王亚愚,何珂,马旭村,吕力 |

| 年度 | 项目名称 |

|---|---|

| 2000 | 非线性时间序列分析中若干重要问题研究 |

| 统一描述平衡与非平衡体系的格林函数理论研究 | |

| 利用引力透镜效应研究宇宙中的物质分布 | |

| 石杉碱的化学与药理研究 | |

| 碳-碳重键新的合成方法学研究 | |

| 原子簇的结构、化学键和结构规则 | |

| 辽西中生代华夏鸟类群和孔子鸟类群及鸟类的早期演化 | |

| 我国干旱半干旱区十五万年来环境演变的动态过程及发展趋势 | |

| 喜马拉雅地区深反射地震和雅鲁藏布江缝合带深部结构和构造研究 | |

| 小麦族种质资源研究 | |

| 中国特产濒危雉类生态生物学及驯养繁殖研究 | |

| 全反式维甲酸与三氧化二砷治疗恶性血液疾病的分子机制研究 | |

| 神经性高频性耳聋等遗传性疾病基因的克隆和遗传疾病家系的收集 | |

| 尿激酶原的结构和功能关系的研究 | |

| 低维结构的量子特性及计算设计研究 | |

| 2001(18项) | 纳米非氧化物的溶剂热合成与鉴定 |

| 三维流形拓扑性质的研究 | |

| KAM理论中若干问题的研究 | |

| ψ(2S)粒子及粲夸克偶素物理的实验研究 | |

| 重离子核反应的集体效应和奇异核产生及其性质研究 | |

| 中国西南特提斯造山带构造与新生代碰撞变形研究 | |

| 太阳风中磁流体湍流的本质 | |

| 磁层能量传输与释放研究 | |

| 非细胞体系核样结构重建(装配)的系统研究 | |

| 氨基酰-tRNA合成酶及其与相关tRNA的相互作用 | |

| 中国豆科植物根瘤菌资源多样性、分类及系统发育研究 | |

| 中国经济昆虫志 | |

| 丙型肝炎病毒核心蛋白免疫抗原表位和致癌性的分子基础的研究 | |

| 巨核细胞和血小板的病理生理学特征及其生长调节 | |

| 自组织生长量子点激光材料和器件研究 | |

| 复合泵浦X射线激光 | |

| 金刚石及其相关薄膜的场致电子发射特性和机制 | |

| 纳米润滑的研究和实验 | |

| 2002 | 半单李群上的非交换调和分析 |

| 随机激励的耗散的哈密顿系统理论 | |

| 定向碳纳米管的制备、结构和物性的研究 | |

| 自旋输运和巨磁电阻理论 | |

| 轨道简并强关联系统的SU(4)理论 | |

| 通过金属配位作用而实现的一些高选择性合成反应 | |

| 新型无机聚合物的设计合成、结构规律与性能研究 | |

| 高分子稳定金属纳米簇的合成及催化研究 | |

| C60的化学和物理若干基本问题研究 | |

| 全球二叠系—三叠系界线层型研究 | |

| 持久性污染物的环境界面化学与控制技术原理 | |

| 行星际扰动传播研究 | |

| 中国兰科植物研究 | |

| 蛋白质二硫键异构酶的分子伴侣活性以及分子伴侣帮助的蛋白质折叠 | |

| 遗传性乳光牙本质致病基因的研究 | |

| 国际人类基因组计划1%(3号染色体短臂末端)基因组测序 | |

| 蛋白激酶在阿片类物质介导的信号转导和耐受依赖中的作用 | |

| 神经网络的非线性映照理论,信号盲分离和主成份(微小成份)分析 | |

| 设计严格安全软件的完备演算系统 | |

| 金刚石及新型碳基材料的成核与生长 | |

| 硅基低维结构材料的研制、物性研究及新型器件制备 | |

| 煤燃烧过程中非主量组分的变化行为和氧化亚氮生成规律的理论描述 | |

| 叶轮机械气动正、反问题的求解与设计优化的研究 | |

| 2003 | 氮的间隙原子效应及新型磁性材料研究 |

| 求解光学逆问题的一种新方法及其在衍射光学中的应用 | |

| 伽玛射线暴余辉和能源机制的研究 | |

| 高分子链在稀溶液中的折叠和组装 | |

| 光电功能膜材料基础研究 | |

| 分子磁性的基础研究 | |

| 复杂体系成分分析及波谱结构解析的化学计量学研究 | |

| 有毒化学污染物形态研究中的联用技术、方法学及相关机理 | |

| 中国西南地区高等真菌重要类群的分类与新化学成分研究 | |

| 中国主要植物染色体研究 | |

| 神经肌肉突触新信号传递机制的鉴定 | |

| A-1型短指(趾)症致病原因的研究 | |

| 树突状细胞的抗原提呈、功能调控及其来源的新基因的功能研究 | |

| 量子信息技术的基础研究 | |

| 纳米结构氧化锌半导体ZnO薄膜的室温紫外激光发射 | |

| 有序可控硅基量子结构的构筑原理与光电子特性 | |

| 液态金属深过冷与快速晶体生长研究 | |

| 复杂非线性系统的某些动力学理论与应用 | |

| 2004 | 辛道路的指标理论与在非线性哈密顿系统中的应用 |

| 扩充未来光管猜想及相关问题的解决 | |

| 张量函数表示理论与材料本构方程不变性研究 | |

| 2-5GeV能区正负电子湮没产生强子反应截面(R值)的精确测量 | |

| 原子尺度的薄膜/纳米结构生长动力学:理论和实验 | |

| 高温超导体磁通动力学研究 | |

| 有机、聚合物体系的层状组装与功能 | |

| 有序排列的纳米多孔材料的组装合成和功能化 | |

| 光电功能配位化合物及其组装 | |

| 若干新型光功能材料的基础研究和应用探索 | |

| 核酸化学及以核酸为靶的药物研究 | |

| 有机杂环化合物在金属表面的化学及电化学聚合 | |

| 东亚季风气候-生态系统对全球变化的响应 | |

| 数字地表模型的多维动态构模研究 | |

| 矿物氧同位素分馏系数的理论计算和实验测定 | |

| 植物性细胞、受精及胚胎发生离体操作系统的创建与实验生物学研究 | |

| 中国龙胆科植物的研究 | |

| 纤毛虫原生动物的分类学、发生与系统学以及生态学研究 | |

| 中国陆地生态系统生产力和碳循环的研究 | |

| 人类造血和内分泌相关细胞/组织基因表达谱和新基因识别研究 | |

| 抗心律失常药物作用的离子通道靶点研究 | |

| 新型半导体异质结构和器件物理研究 | |

| 半导体纳米结构物理性质的理论研究 | |

| 视觉计算理论与算法研究 | |

| 高速电路系统信号完整性问题基础研究 | |

| 新型的氧化物磁制冷工质与隧道型磁电阻材料 | |

| 若干低维材料的拉曼光谱学研究 | |

| 传热与流动过程数值预测原理及高效算法的研究 | |

| 2005 | 高等植物株型形成的分子基础 |

| 铁电陶瓷的力电耦合失效与本构关系 | |

| Atiyah-Singer指标理论的若干研究 | |

| 哈密顿圈及圈覆盖理论 | |

| 高维非线性守恒律方程组与激波理论 | |

| 电荷-宇称对称性破坏和夸克-轻子味物理的理论研究 | |

| 微小晶体结构测定的电子晶体学研究 | |

| 宇宙结构形成的数值模拟研究 | |

| 单分子结构与电子态的理论和实验研究 | |

| 超分子体系中的光诱导电子转移、能量传递和化学转换 | |

| 过渡金属炔基及硫属簇配合物的分子设计及其发光性能的研究 | |

| 新型手性配体的设计、制备及其在不对称催化反应中的应用 | |

| 具有特殊浸润性(超疏水/超亲水)的二元协同纳米界面材料的构筑 | |

| 甲烷直接催化脱氢转化为芳烃和氢新反应的研究 | |

| 气候数值模式、模拟及气候可预报性研究 | |

| 有毒难降解有机污染物光催化降解机理的研究 | |

| 典型化学污染物环境过程机制及生态效应 | |

| 中国土壤系统分类研究 | |

| 分散元素矿床和低温矿床成矿作用 | |

| 黄土丘陵沟壑区土地利用与土壤侵蚀 | |

| 膜脂/蛋白相互作用:蛋白质在膜脂作用下结构与功能变化 | |

| 提高作物养分资源利用效率的根际调控机理研究 | |

| 核糖体失活蛋白与核糖体RNA结构与功能的研究 | |

| 哺乳动物有性和无性生殖的实验胚胎学研究 | |

| 心房颤动分子遗传学和细胞电生理学研究 | |

| 鼻咽癌分子遗传学研究 | |

| 母亲血浆中胎儿核酸的探索与应用 | |

| 肝细胞生成素等人胎肝来源新基因的系列研究 | |

| 中国不同民族永生细胞库的建立和中华民族遗传多样性的研究 | |

| 碲镉汞薄膜的光电跃迁及红外焦平面材料器件研究 | |

| 光折变新效应、机理与器件的研究 | |

| 氧化物辅助合成一维半导体纳米材料及应用 | |

| 掺氮直拉硅单晶氮及相关缺陷的研究 | |

| 非均质材料显微结构与性能关联:理论及实践 | |

| 几种铁电薄膜及配套氧化物电极材料的研究 | |

| 粒子与光电材料相互作用的应用基础研究 | |

| 工程气固两相流动中若干关键基础问题的研究 | |

| 离散与混合生产制造系统的优化理论与方法研究 | |

| 2006 | 结构拓扑优化中奇异最优解的研究 |

| 非线性优化的计算方法和理论 | |

| 银河系磁场的研究 | |

| 超强激光与等离子体相互作用中超热电子的产生和传输 | |

| 开放骨架磷酸铝新结构类型的开拓 | |

| 磁性金属配合物的设计、结构与性质 | |

| 碳原子团簇的形成研究 | |

| 金属参与的联烯化学中的选择性调控 | |

| 岩石剩磁机理与古地磁场 | |

| 珠江三角洲环境中毒害有机污染物研究 | |

| 大气污染中的瞬态物种的产生、结构和反应 | |

| 湖泊沉积与区域环境变化 | |

| 海洋初级生产力结构及微型生物生态学研究 | |

| 构建神经系统信号传导复合体的结构基础 | |

| 蔬菜作物对非生物逆境应答的生理机制及其调控 | |

| 线粒体基因组多样性与东亚人群历史的研究 | |

| 单核苷酸多态与肿瘤的研究 | |

| 恶性肿瘤磷酸化调控的信号转导研究 | |

| 神经元N受体及其失敏态的药理毒理和病理生理学特征的系列研究 | |

| 纠缠态光场及连续变量量子通信研究 | |

| 光场时-频域精密控制与超灵敏激光光谱研究 | |

| 一维纳米线及其有序阵列的制备研究 | |

| 先进润滑材料制备与性能 | |

| 单壁和双壁碳纳米管的制备和研究 | |

| 碳纳米管宏观体的研究 | |

| 振动控制系统的非线性动力学 | |

| 微动摩擦学研究 | |

| 2007 | 离散型多相湍流和湍流燃烧的基础研究和数值模拟 |

| 关于对称与齐次空间的复几何 | |

| 仿射Weyl群的双边胞腔的基环和仿射Hecke代数的表示 | |

| 压电材料的断裂 | |

| 功能准一维半导体纳米结构与物理研究 | |

| 中重缺中子区近滴线新核素合成及核结构实验研究 | |

| 晶体生长机制与动力学若干问题的研究 | |

| 纳米硅-纳米氧化硅体系发光及其物理机制 | |

| 新型光电功能分子材料与相关器件 | |

| 配合物控制合成与晶体工程方法基础研究 | |

| 功能化电极界面的研究--从化学修饰到自组装 | |

| 功能界面修饰与电化学分析方法研究 | |

| 固液界面的分子组装与调控及电化学STM研究 | |

| 一些氨基酸衍生物的反应、合成及性质研究 | |

| 热河脊椎动物群的研究 | |

| 海陆气相互作用及其对副热带高压和我国气候的影响 | |

| 中国西北季风边缘区晚第四纪气候与环境变化 | |

| 地球空间数据与空间分析的不确定性原理 | |

| 华北及其邻区大陆地壳组成与壳幔交换动力学研究 | |

| G蛋白偶联受体信号与其它细胞信号通路间的对话机制 | |

| 黏菌代表类群系统研究 | |

| 新的snoRNA结构与功能研究 | |

| 水稻第四号染色体测序及功能分析 | |

| 显花植物自交不亲和性分子机理 | |

| 蓝藻异型胞分化及环式光合电子传递研究 | |

| Y染色体多态性与东亚人群的起源、迁徙和遗传结构的研究 | |

| 重要药理作用的靶标动力学行为与功能关系研究及其药物设计 | |

| 恶性肿瘤细胞抗原提呈和生物调变机理研究 | |

| 纳米冷阴极及其器件研制 | |

| 基于认知与非欧氏框架的数据建模基础理论研究 | |

| ZnO基材料生长、P型掺杂与室温电致发光研究 | |

| 智能控制理论与方法的研究 | |

| Ca-P生物材料的骨诱导性及其机理研究 | |

| 有机荧光功能材料 | |

| 复杂约束条件气液两相与多相流及传热研究 | |

| 破断岩体表面形貌与力学行为研究 | |

| 纳微尺度流体流动与传热传质的基础研究 | |

| 复杂非线性电力系统的稳定控制与智能优化理论与方法的研究 | |

| 不同水动力条件下污染物输移过程及系统耦合模型研究 | |

| 2008 | 均匀试验设计的理论、方法及其应用 |

| 人工边界方法与偏微分方程数值解 | |

| 电磁材料结构多场耦合非线性力学行为的理论研究 | |

| 固体的微尺度塑性及微尺度断裂研究 | |

| 通过恒星丰度探索银河系化学演化的研究 | |

| 量子开系统研究及其在量子信息的应用 | |

| 原子分子操纵、组装及其特性的STM研究 | |

| 化学反应过渡态的结构和动力学研究 | |

| 功能纳米材料的合成、结构、性能及其应用探索研究 | |

| 碳硼烷及其金属碳硼烷的合成、结构和反应 | |

| 新型规则纳米孔材料的分子工程 | |

| 晚中新世以来东亚季风气候的历史与变率 | |

| 寒武系和奥陶系全球层型剖面和点位(金钉子)及年代地层划分 | |

| 生命与环境协调演化中的生物地质学研究 | |

| 中国湿地生态系统温室气体(CH4和N2O)排放规律研究 | |

| 中国第四纪冰川与环境变化研究 | |

| 精子在附睾中成熟的分子基础研究 | |

| 中国苔藓植物研究 | |

| 抗生素代谢工程的基础研究 | |

| 血糖调节相关的调控型分泌的分子机理研究 | |

| 华南热带亚热带森林生态系统恢复/演替过程碳、氮、水演变机理 | |

| 雌激素和三苯氧胺诱发妇科肿瘤的分子机制 | |

| 肿瘤细胞的泛素调节机制研究 | |

| 介导肝脏损伤与再生的天然免疫识别及其调控机制 | |

| 鲁棒控制系统设计的参数化方法与应用 | |

| 国际通用Hash函数的破解 | |

| 复杂非线性系统镇定控制的理论与设计 | |

| 非经典计算的形式化模型与逻辑基础 | |

| 混沌反控制与广义Lorenz系统族的理论及其应用 | |

| 非平衡晶界偏聚动力学和晶间脆性断裂研究 | |

| 用于纳电子材料的碳纳米管控制生长、加工组装及器件基础 | |

| 电力大系统非线性控制学 | |

| 煤的结构特征及其与反应性的关系和调变 | |

| 热喷涂涂层形成机制、结构与性能表征的应用理论研究 | |

| 2009 | 湍流热对流的实验研究 |

| 非线性偏微分方程的自适应与多尺度计算方法 | |

| 堆积理论中若干问题的研究 | |

| 半导体低维结构光学与输运特性 | |

| 太阳磁场结构和演化研究 | |

| 非线性科学在心颤机理及系统生物学中细胞周期控制上的应用研究 | |

| 过渡族金属氧(硫)化物的电磁行为研究 | |

| 基于组合方法与组装策略的新型手性催化剂研究 | |

| 若干手性催化合成方法学及其在多肽研究中的应用 | |

| 超支化聚合物的可控制备及自组装 | |

| 电化学发光及其毛细管电泳联用的分析方法研究 | |

| 多相体系的化学反应工程和反应器的基础研究及应用 | |

| 大别山-苏鲁大陆深俯冲及其对华北克拉通的影响 | |

| 大气颗粒物及其前体物排放与复合污染特征 | |

| 土壤-植物系统典型污染物迁移转化机制与控制原理 | |

| 若干重要药用植物的成分研究 | |

| 血压波动性和器官损伤的研究 | |

| 拓扑异构酶II新型抑制剂沙尔威辛的抗肿瘤分子机制 | |

| 微器件光学及其相关现象的研究 | |

| 盲信号的分离和辨识理论及其应用 | |

| 离散事件动态系统的优化理论与方法 | |

| 特征抽取理论与算法研究 | |

| 新概念有机电致发光材料 | |

| 有机高分子发光材料及其在显示器件中的应用 | |

| 红外热辐射光谱特性与传输机理研究 | |

| 能源动力系统中能的综合梯级利用和CO2控制原理与方法 | |

| 复杂防洪调度系统的多目标决策及径流预报理论 | |

| 2010 | 基于模拟关系的计算力学辛理论体系和数值方法 |

| 舒伯特簇的乘法法则 | |

| 电磁固体的变形与断裂 | |

| 定量电子显微学方法与氧化钛纳米结构研究 | |

| 原子团簇和团簇组装的尺寸效应和奇特物性 | |

| 非晶合金形成机理研究及新型稀土基块体非晶合金研制 | |

| BES-IIDD-bar阈上粒子ψ(3770)非DD-bar衰变的发现和D物理研究 | |

| 人工结构中的波及相关奇异性质研究 | |

| 新型稀土杂化及纳米复合光电功能材料的基础研究及应用探索 | |

| 具有微、纳结构特征的聚合物复合光功能材料的合成与构筑 | |

| 离子液体的构效关系及其化学工程基础研究 | |

| 具有重要生理活性的复杂糖缀合物的化学合成 | |

| 复杂形态和结构的无机功能材料的构筑、自组装原理及性能研究 | |

| 环糊精的分子识别与组装 | |

| 中国的乐平统及二叠纪末生物大灭绝研究 | |

| 中国天然气成因及鉴别 | |

| 亚洲风尘起源、沉积与风化的地球化学研究及古气候意义 | |

| 变质同位素年代学及华北与华南陆块碰撞过程 | |

| 胶质细胞新功能的研究 | |

| 植物钙调素的功能及其信号转导机理 | |

| 细胞凋亡与抗病毒反应的信号转导研究 | |

| tau蛋白过度磷酸化机制及其在阿尔茨海默病神经元变性中的作用 | |

| 肝癌转移机理的新发现及其意义 | |

| 白血病细胞分化与凋亡的新机制 | |

| 生物功能的飞秒激光光学成像机理研究 | |

| 非线性输出调节问题及内模原理 | |

| 新型高分子光电功能材料及发光器件 | |

| 纳米流体能量传递机理研究 | |

| 特大桥梁颤振和抖振精细化理论 | |

| 塑料的复合结构、注射成型过程与机械破坏行为的研究 | |

| 2011 | 流体力学与量子力学方程组的若干研究 |

| 薄膜/纳米结构的控制生长和量子操纵 | |

| 轻元素新纳米结构的构筑、调控及其物理特性研究 | |

| 电荷转移分子体系光学非线性及超快全光开关实现 | |

| 引力体系动力学和热力学性质及其内在联系的研究 | |

| 稀土纳米功能材料的可控合成、组装及构效关系研究 | |

| 超临界流体、离子液体及其混合体系相行为与分子间相互作用研究 | |

| 几类无机材料的氢、锂、镁储存与电池性能研究 | |

| 大分子自组装的新路线及其运用 | |

| 催化材料的紫外拉曼光谱研究 | |

| 纳米尺度和分子水平上生物信息获取的新原理与新方法 | |

| 中国东部燕山期花岗岩成因与地球动力学 | |

| 华北及邻区深部岩石圈的减薄与增生 | |

| 青藏高原地体拼合、碰撞造山及隆升机制 | |

| 晚中新世以来青藏高原东北部隆升与环境变化 | |

| 典型持久性有毒污染物的分析方法与生成转化机制研究 | |

| 典型污染物环境化学行为、毒理效应及生态风险早期诊断方法 | |

| 受体酪氨酸激酶介导的信号通路在突触发育和可塑性中的作用 | |

| 多倍体银鲫独特的单性和有性双重生殖方式的遗传基础研究 | |

| 棉纤维细胞伸长机制研究 | |

| 植物分子系统发育与适应性进化的模式与机制研究 | |

| 《中华人民共和国植被图(1:100万)》的编研及其数字化 | |

| 新发传染病的分子病理学和免疫学发病机制研究 | |

| 缺血性脑卒中神经保护新靶点的研究 | |

| 基于非测距的无线网络定位理论与方法研究 | |

| 计算机网络资源管理的随机模型与性能优化 | |

| 极化电磁散射传输与空间微波遥感对地观测信息理论 | |

| 近红外光激发下高阶多光子上转换过程及其强紫外上转换光发射的研究 | |

| 介孔基复合材料设计合成、非均相催化性能与应用探索 | |

| 硬度的微观理论及新型亚稳相设计 | |

| 生物矿化纤维的分级组装机理研究 | |

| 亚稳纳米材料生长的基础研究 | |

| 双剪统一强度理论及其应用 | |

| 微纳尺度传热的尺度效应及其物理机制 | |

| 基于行为的城市交通流时空分布规律与数值计算 | |

| 提高光催化环境污染控制过程能量效率的方法及应用基础研究 | |

| 2012 | 模空间退化和向量丛的稳定性 |

| 大维随机矩阵理论及其应用 | |

| 守恒律组和玻尔兹曼方程的一些数学理论 | |

| 低维强关联电子系统中的奇异自旋性质理论研究 | |

| 金笼子与外场下纳米结构转变的研究 | |

| 基于核自旋的量子计算研究 | |

| “高能电子宇宙射线能谱超出”的发现 | |

| 基于边臂策略的立体化学控制与催化反应研究 | |

| 特定结构无机多孔晶体的设计与合成 | |

| 含氮手性催化剂的设计合成及其不对称催化有机反应研究 | |

| 纳米材料的安全性研究 | |

| 基于天然高分子的环境友好功能材料构建及其构效关系 | |

| 复杂生物样品的高效分离与表征 | |

| 金属酶的化学模拟及其构效关系研究 | |

| 黄土和粉尘等气溶胶的理化特征、形成过程与气候环境变化 | |

| 中亚增生造山作用及其环境效应 | |

| 中国大气污染物气溶胶的形成机制及其对城市空气质量的影响 | |

| 过去2000年中国气候变化研究 | |

| 水稻复杂数量性状的分子遗传调控机理 | |

| 年轻新基因起源和遗传进化的机制研究 | |

| 脊椎动物免疫的起源与演化研究 | |

| 植物应答干旱胁迫的气孔调节机制 | |

| 纳米材料若干新功能的发现及应用 | |

| 凹耳蛙声通讯行为与听觉基础研究 | |

| 中药复杂体系活性成分系统分析方法及其在质量标准中的应用研究 | |

| TGF-β/Smad信号通路维持组织稳态的生理功能和机制 | |

| 小檗碱纠正高血脂的分子机理,化学基础及临床特点 | |

| 无线多媒体协同通信模型及性能优化 | |

| 控制系统实时故障检测、分离与估计理论和方法 | |

| 全生命周期软件体系结构建模理论与方法 | |

| 若干新型非线性电路与系统的基础理论及其应用 | |

| 神经生物信息模式识别与时空分析 | |

| 氧化锌薄膜微结构与性能调控中的若干基础问题 | |

| 特征结构导向构筑无机纳米功能材料 | |

| 新型磁热效应材料的发现和相关科学问题研究 | |

| 复杂构件不均匀变形机理与精确塑性成形规律 | |

| 复杂曲面数字化制造的几何推理理论和方法 | |

| 多尺度多物理场耦合的复杂系统中流动与传热传质机理研究 | |

| 低维纳米功能材料与器件原理的物理力学研究 | |

| 压电和电磁机敏材料及结构力学行为的基础研究 | |

| 非线性应力波传播理论进展及应用 | |

| 2013 | 若干重要的可压缩欧拉方程整体解研究 |

| 凯勒几何中的典则度量和里奇流 | |

| 回归中的模型检验和降维 | |

| 无限维控制系统的结构理论 | |

| 大样本恒星演化与特殊恒星的形成 | |

| 北京谱仪II实验发现新粒子 | |

| 量子通信与量子算法的物理基础研究 | |

| 量子几何相位及其相关问题研究 | |

| 荧光染料识别与响应调控的理论与应用基础研究 | |

| 有机小分子和金属不对称催化体系及其协同效应研究 | |

| 电催化剂的表面结构效应、设计合成和反应机理研究 | |

| 纳微配位空间的金属-有机超分子组装行为及构效关系 | |

| 高分子复合材料微加工制备及其物理与化学问题 | |

| 基于碳氢键活化的氧化偶联 | |

| 基于手性膦氮配体的不对称催化 | |

| 硬骨鱼纲起源与早期演化研究 | |

| 典型有机污染物多介质界面行为与调控原理 | |

| 华北克拉通早期陆壳形成与演化 | |

| 沙尘对我国西北干旱气候影响机理的研究 | |

| 黄土区土壤-植物系统水动力学与调控机制 | |

| 水稻质量抗性和数量抗性的基因基础与调控机理 | |

| 被子植物有性生殖的分子机理研究 | |

| TNF诱导的细胞坏死分子机制的研究 | |

| 禽流感病毒进化、跨种感染及致病力分子机制研究 | |

| 干细胞多能性与重编程机理研究 | |

| DC细胞活化调控与Th细胞分化机制在免疫相关疾病中的研究 | |

| 日本血吸虫寄生和致病分子基础的系统生物学研究 | |

| 若干重要中草药的化学与生物活性成分的研究 | |

| 寡糖的合成及某些基于糖类的药物发现 | |

| 热休克蛋白和DNA损伤修复基因在环境应激和疾病中的作用 | |

| 有机半导体的设计原理、高效制备与光电器件 | |

| 时滞系统鲁棒控制的自由权矩阵方法 | |

| 生物计算中数据编码与模型构建理论方法研究 | |

| 基于不充分信息的机器学习理论与方法研究 | |

| 多源干扰系统的建模、分析与控制理论研究 | |

| 复杂对象的几何表示和计算理论与方法 | |

| 基于自然智能的学习与优化基础理论研究 | |

| 高效光/电转换的新型有机光功能材料 | |

| 热电材料的多尺度微观结构调控与性能优化 | |

| 多功能金属有机聚合物/磷光材料及其在新兴领域的应用研究 | |

| 纳米电催化能源材料的功能定向制备和协同效应机理研究 | |

| 过渡金属及其化合物纳米材料的可控合成、微结构及相关特性 | |

| 一维纳米半导体材料的可控生长及其机理 | |

| 燃料设计理论及其控制内燃机燃烧与排放的基础研究 | |

| 机械早期故障瞬态信息的小波熵检测与自适应提取理论 | |

| 高性能纤维增强复合材料加固混凝土结构的力学性能及设计理论 | |

| 并联机器人机构拓扑与尺度设计理论 | |

| 面向再制造的表面工程技术基础 | |

| 燃料电池中多相能质传递与反应动力学的相互作用机理 | |

| 广义协调与新型自然坐标法主导的高性能有限元及结构分析系列研究 | |

| 纳米结构金属力学行为尺度效应的微观机理研究 | |

| 功能材料与结构的多场效应与破坏理论 | |

| 昆虫飞行的空气动力学和飞行力学 | |

| 2014 | 微分流形的几何拓扑 |

| 自守形式与素数分布的研究 | |

| 复杂流体的数学理论和计算方法 | |

| 巨电流变液结构和物理性质的研究 | |

| 超高压下简单分子凝聚体系的新奇结构相变和压力效应 | |

| 低维材料中新奇量子现象及其调控的机理研究 | |

| 态-态分子反应动力学研究 | |

| 低维光功能材料的控制合成与物化性能 | |

| 配位聚合物构筑与结构性能调控 | |

| 功能核酸分子识别及生物传感方法学研究 | |

| 若干分子基材料的自组装、聚集态结构和性能 | |

| 功能导向的多酸设计与合成 | |

| 晚新生代风化成壤作用与东亚环境变化 | |

| 废水处理系统中微生物聚集体的形成过程、作用机制及调控原理 | |

| 二十万年来轨道至年际尺度东亚季风气候变率与驱动机制 | |

| 南海与邻近热带区域的海洋联系及动力机制 | |

| 青藏高原冰芯高分辨率气候环境记录 | |

| 华北克拉通早元古代拼合与Columbia超大陆形成 | |

| 气候预测的若干新理论与新方法研究 | |

| 哺乳动物多能性干细胞的建立与调控 | |

| 高等植物主要捕光复合物的结构与功能 | |

| 双生病毒种类鉴定、分子变异及致病机理研究 | |

| 基因组多样性与亚洲人群的演化 | |

| 中国两栖动物系统学研究 | |

| 水稻重要生理性状的调控机理与分子育种应用基础 | |

| TRPC通道促进神经突触形成机制的研究 | |

| 遗传病致病基因和致病基因组重排的新发现 | |

| 组织免疫微环境促进人肝癌进展的新机制 | |

| 瞬时受体电位通道在代谢性血管病中的作用与机制 | |

| 分布式协同控制的混合智能优化与稳定性 | |

| 具有网络通讯约束的动态系统控制理论与方法 | |

| 逻辑动态系统控制的代数状态空间方法 | |

| 基于环境约束和多空间分析的机器人操作理论研究 | |

| 新型人工电磁媒质对电磁波的调控研究 | |

| 局域态操控的红外探测机理 | |

| 钙磷基生物材料的转化机理及新生物性能研究 | |

| 导电聚合物微纳米结构及其多功能化 | |

| 可见光响应光催化材料及在能源环境中的应用基础研究 | |

| 直接醇类燃料电池电催化剂材料应用 | |

| 高性能半导体光催化材料制备与微结构调控 | |

| 吸附式制冷的吸附机理、循环构建及热设计理论 | |

| 多孔介质与微/纳结构中热传递机理研究 | |

| 基于离散体系的跨尺度多相反应流的介观理论和方法 | |

| 超高温条件下复合材料的热致损伤机理和失效行为 | |

| 纳微系统中表面效应的物理力学研究 | |

| 2015 | 资产定价理论中的非线性期望方法 |

| 自正则化极限理论和斯坦因方法 | |

| 真空紫外激光角分辨光电子能谱对高温超导机理相关科学问题的研究 | |

| 高压下钠和锂单质及二元化合物的结构与物性 | |

| 铁基超导体电子结构的光电子能谱研究 | |

| 活体层次定量获取化学信号的新原理和新方法研究 | |

| 分子尺度分离无机膜材料设计合成及其分离与催化性能研究 | |

| 新型富勒烯的合成 | |

| 石墨烯的电分析化学和生物分析化学研究 | |

| 生物分子识别的分析化学基础研究 | |

| 大陆碰撞成矿理论的创建及应用 | |

| 青藏高原生长的深部过程、岩石圈结构与地表隆升 | |

| 微型生物在海洋碳储库及气候变化中的作用 | |

| 典型内分泌干扰物质的环境行为与生态毒理效应 | |

| 电离层变化性的驱动过程 | |

| 东亚人群和混合人群基因组的连锁不平衡研究 | |

| 抗病毒天然免疫信号转导机制 | |

| 家蚕基因组的功能研究 | |

| 髓系白血病发病机制和新型靶向治疗研究 | |

| 乳腺癌转移的调控机制及靶向治疗的应用基础研究 | |

| 磁共振影像学分析及其对重大精神疾病机制的研究 | |

| 图像非均匀计算理论与方法 | |

| 复杂耦合动态系统控制与应用 | |

| 用于功能集成的微型化光子器件基础研究 | |

| 不确定性系统的辨识与控制 | |

| 可视媒体几何计算的理论与方法 | |

| 视觉模式的局部建模及非线性特征获取理论与方法研究 | |

| 受限控制系统的参数化设计理论与应用 | |

| 复杂网络演化动力学分析与控制 | |

| 声子晶体等人工带隙材料的设计、制备和若干新效应的研究 | |

| 弛豫铁电体的微畴-宏畴理论体系及其相关材料的高性能化 | |

| 航天用非连续增强金属基复合材料制备科学基础研究 | |

| 低维氧化锌材料的载流子调控与功能化研究 | |

| 工程材料表面的润湿及其调控 | |

| 实现高效率有机太阳电池的新型聚合物材料及器件结构 | |

| 内燃机低碳燃料的互补燃烧调控理论及方法 | |

| 机械结构系统的整体式构型设计理论与方法研究 | |

| 混凝土结构裂缝扩展过程双K断裂理论及控裂性能提升基础研究 | |

| 流域水沙条件对水质的影响过程及机理 | |

| 形状记忆和电致活性聚合物复合材料的主动变形机理与力学行为 | |

| 皮肤与牙热-力-电耦合行为机理 | |

| 2016年(41项) | 自适应与高精度数值方法及其理论分析 |

| 共振情形哈密顿系统的稳定性 | |

| 奇点量子化理论研究范辉军 | |

| Ricci流理论及其几何应用 | |

| 重离子碰撞中的反物质探测与夸克物质的强子谱学与集体性质研究 | |

| 磁电演生新材料及高压调控的量子序 | |

| 生物分子界面作用过程的机制、调控及生物分析应用研究 | |

| 碳碳键重组构建新方法与天然产物合成 | |

| 有机场效应晶体管基本物理化学问题的研究 | |

| 高效不对称碳-碳键构筑若干新方法的研究 | |

| 氧基簇合物的设计合成与组装策略 | |

| 化学修饰石墨烯可控组装与复合的基础研究 | |

| 具有重要生物活性的复杂天然产物的全合成 | |

| 亚洲季风变迁与全球气候的联系 | |

| 显生宙最大生物灭绝及其后生物复苏的过程与环境致因 | |

| 变化环境下生物膜对海洋底栖生态系统的影响 | |

| 中国东部板内燕山期大规模成矿动力学模型 | |

| 地球动物树成型 | |

| 高风险污染物环境健康危害的组学识别及防控应用基础研究 | |

| 植物小RNA的功能及作用机理 | |

| 水稻产量性状的遗传与分子生物学基础 | |

| 猪日粮功能性氨基酸代谢与生理功能调控机制研究 | |

| 大肠癌发生分子机制、早期预警、防治研究 | |

| 乳腺癌发生发展的表观遗传机制 | |

| 图像结构建模与视觉表观重构理论方法研究 | |

| 视觉场景理解的模式表征与计算理论及方法 | |

| 复杂动态网络的同步、控制与识别理论与方法 | |

| 氧化物阻变存储器机理与性能调控 | |

| 碳基纳米电子器件及集成 | |

| 微波毫米波新型基片集成类导波结构及器件 | |

| 非金属基超常电磁介质的原理与构筑 | |

| 长寿命耐高温氧化/烧蚀涂层防护机理与应用基础 | |

| 基于晶体缺陷调控的铁性智能材料新物理效应 | |

| 纳米结构单元的宏量制备与宏观尺度组装体的功能化研究 | |

| 荧光传感金属-有机框架材料结构设计及功能构筑 | |

| 储能用高性能复合电极材料的构筑及协同机理 | |

| 新型核能系统的中子输运理论与高效利用方法 | |

| 工程结构抗灾可靠性设计的概率密度演化理论 | |

| 高增益电力变换调控机理与拓扑构造理论 | |

| 超快激光微纳制造机理、方法及新材料制备的基础研究 | |

| 求解力学中强非线性问题的同伦分析方法及其应用 | |

| 2017(33项) | 微分几何中的几个分析问题研究 |

| 新型半导体深能级掺杂机制研究 | |

| 低维碳材料的拉曼光谱学研究 | |

| 若干有机化合物结构性质关系及反应规律性 | |

| 新型分子基铁电体的基础研究 | |

| 芳香化合物立体及对映选择性直接转化新策略 | |

| 华北克拉通破坏 | |

| 青藏高原及东北缘晚新生代构造变形与形成过程 | |

| 华夏地块中生代花岗岩成因与地壳演化研究 | |

| 卤代持久性有机污染物环境污染特征与物化控制原理 | |

| 流域径流形成与转化的非线性机理 | |

| 饮用水中天然源风险物质的识别、转化与调控机制 | |

| 飞蝗两型转变的分子调控机制研究 | |

| 植物油菜素内酯等受体激酶的结构及功能研究 | |

| 促进稻麦同化物向籽粒转运和籽粒灌浆的调控途径与生理机制 | |

| 细胞钙信号及分子调控 | |

| 胶质细胞-神经元功能耦合与缺血脑保护 | |

| 艾滋病病毒与宿主天然防御因子相互作用新机制的研究 | |

| 仿生机器鱼高效与高机动控制的理论与方法 | |

| 编码混叠成像与计算重建理论方法研究 | |

| 网络化动态系统的分析与控制 | |

| 若干低维半导体表界面调控及器件基础研究 | |

| 预测控制的原理研究与系统设计 | |

| 高质量石墨烯材料的制备与应用基础研究 | |

| 面向太阳能利用的高性能光电材料和器件的结构设计与性能调控 | |

| 金属材料强韧化的内在与外在微纳尺寸效应 | |

| 新型磁弹性材料的功能调控、晶体生长和大磁致应变特性研究 | |

| 太阳能光催化制氢的多相流能质传输集储与转化理论及方法 | |

| 聚合物/层状无机物纳米复合材料的火灾安全设计与阻燃机理 | |

| 高速运动刚柔相互作用系统非线性建模与振动分析 | |

| 功能纳米材料和微生物修复难降解有机物和重金属污染湿地新方法 | |

| 先进梯度功能材料的断裂力学研究 | |

| 范德华层状介质的滑移行为和力学模型 | |

| 2018(37项) | 动力系统的结构及其复杂性研究 |

| 典型群表示论 | |

| 向量最优化问题的理论研究 | |

| 固体材料中贝里相位效应的第一性原理研究 | |

| 金属纳米材料的表面配位化学 | |

| 纳米材料蛋白冠的化学生物学特性及其机制 | |

| 细胞稳态调控活性分子的荧光成像研究 | |

| 自组装纳米结构的构建及功能化 | |

| 面向能源转化与存储的有机和碳纳米材料研究 | |

| 瞬态新奇分子的光谱、成键和反应研究 | |

| 中国最古老大陆的时代和演化 | |

| 纳米材料的选择性吸附环境污染物机理及水相分离功能调控 | |

| 大洋能量传递过程、机制及其气候效应 | |

| 亚洲中部干旱区多尺度气候环境变化的特征与机理 | |

| 黄瓜基因组和重要农艺性状基因研究 | |

| EMT-MET的细胞命运调控 | |

| 中国蝙蝠携带重要病毒研究 | |

| 杂交稻育性控制的分子遗传基础 | |

| 基于药效团模型的原创小分子靶向药物发现 | |

| 中国人群肺癌遗传易感新机制 | |

| 心血管重构分子机制、检测技术和干预策略的基础研究 | |

| 网络系统的分布式感知与协同控制基础理论与方法 | |

| 动态系统故障诊断与可靠容错控制 | |

| 大规模多媒体的资源跨域协同计算理论方法 | |

| 功能成像脑连接机理研究 | |

| 新型微波超材料对空间波和表面等离激元波的自由调控或实时调控 | |

| 金属有机半导体的结构设计、性能调控与光电应用 | |

| 网络化系统安全优化理论与方法及在能源电力等系统的应用 | |

| 块体非晶合金的结构与强韧化研究 | |

| 带共轭侧链的聚合物给体和茚双加成富勒烯受体光伏材料 | |

| 一维氧化锌的界面调控及其应用基础研究 | |

| 石墨烯微结构调控及其表界面效应研究 | |

| 发动机燃烧反应网络调控理论及方法 | |

| 摩擦界面的声子传递理论与能量耗散模型 | |

| 摩擦过程的微粒行为和作用机制 | |

| 风沙运动的多场耦合特性及规律的力学研究 | |

| 超长寿命疲劳裂纹萌生机理与寿命预测 | |

2019年国家自然科学奖授奖