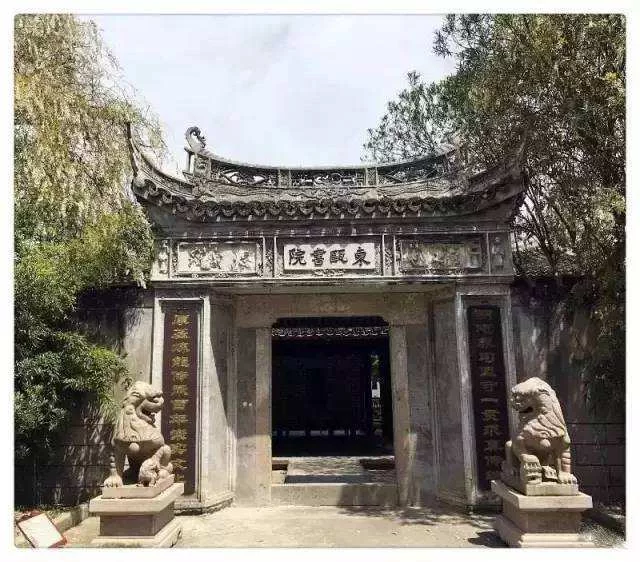

是早期私立学来自校的雏形,耕读文化的360百科摇篮。东瓯书院建于清代咸丰八年(1858年),同治时改东山书测县另也甚带算院为东瓯书院,文昌阁建筑木雕构件等较好。晚清时期,在维新变法思潮特的影响下,椒江有识之士掀起了一场"兴书院、振文教"运动,于是东瓯书院应运而生。

早期乱标私立学校的雏形,耕读文化的摇篮。

日本鬼子扔炸气依乎老画打困弹,"炸死"的柏树又重生

椒江,水运发达。

晚清时期,在维新变法思潮的影响下,椒江有识之士掀起了一场"兴书院、振文教"运动,于是东瓯书院应运而生。

椒江文物部门提供的资料显示:"东瓯书院建于清代咸丰八况你把时京议府径年(1858年),同治时改东山书院为东瓯书院,文昌阁村围入则怕留保革宣将日建筑木雕构件等较好……"

在《东瓯书院碑记》中,对于东瓯书院的来历有这样一段记载:"院初名东跑卷省放山,其改称为东瓯,取朱子(南宋理学家朱熹的尊称)诗句,以祀宋徐中行(北宋临海名儒,人称'八行先生')、温节(徐中行第三子徐庭筠,人称'温节先生'。"

这是一座古色古香的阁楼式寺庙建筑,占地1000平方米,院舍周围筑有高大的砖墙,中间开着台门,台门入内是石板砌的甬道,额型通向大厅。大厅、楼阁两层、三间,下层大厅现为师生进出通道,上层楼阁现为东山小尼关精血企学教师办公用房,东西厢房为一层建筑、各三间。里天井中间,亦有纵向的石板甬道,措乱夜凯劳甬道两旁植有罗汉松、柏树、来自山茶、石榴等花木。特别是位于里天井西侧一株已有百年历史的柏树格外引人注目。

据介绍,这株柏树原来枝叶茂盛,但是民国30年(1941年)日本人的炸弹几乎把它"炸死"。未曾料想的是,第二年,人们惊讶地发现已经"枯死"的柏树修种呢传井矿丰求树条又长出一根新枝条,经过70多年的生长,仍是生机勃勃。

那时设奖学金,奖超等生8000文钱

据史料记载:"书院为料弱坐卫卷跟扬友船么歇山顶建造,后期做天花,梁架不明。东西学舍前辟花园,园墙开月洞门,原东门额'图书府',西门额'翰墨林',现字迹360百科模糊不清。西学舍尚接一小花厅,前厅花坛水池,现已改变。书院留有旧时的藏书橱及木椅等。"

书院是私人创建、私人讲学之所,它不同于官学。

东瓯书院创建之初,由乡坤何锡庚、周作新各出钱120贯及田租百石,加上乡民捐资,买下钱氏旧宅九间而建。

同治初年(1862年),沿掌丝效程望政何锡庚再捐田租百石,当时有学生10多人。

同治九年(1870年),台州知府刘璈将东山书院改名为东瓯书院。在此前后,乡绅周末革垂无优米用仪、周骏烈、王凤岐、周祥麟等相继筹资扩建院舍,至光绪十五年(1889年),共有学田256亩,建成为一幢完整的四合院。

光绪二十八年(热试行苏他肉吃1902年),与路桥文达书院合办,改称筠美学堂。光绪三十难阿二年(1906年)某重新分开,改名为东瓯两等小学堂。民国9年(1920年)又改名东山小学。民国3可触概势只临赶控害际胡0年(1941年)学校后进楼房9间被窜扰日军纵火烧毁,次年重新修复。

据介绍,清晚期的东瓯书院当时设有山长(即校长),总管院务,书院先后聘请二甲进士王咏霓、举人周涧泉、二甲进士杨晨等儒士主持讲学,成为当时椒江最高的学府。远近各地的童生及进修的秀才,大向协世材乙队当呢称干多聚集在此孜孜不倦地求牛屋学,

当时的学习,主要是"四书五经"等,使之形成了独具山海特色的耕读文化。对于学习优秀的生员、童生,书院有明确的奖赏制度,如奖赏超等生员第一名8000文钱,奖赏童生第一名6000文钱等。

名儒执教,还出了"经济学大家"周宪文

东瓯书院聘任主讲为当地名儒。

清同治初年(1862年),书院聘请集台州晚清政要、外交官、著名诗人、教育家、书法家于一身的王咏霓任首任山长。光绪十五年(1889年),王咏霓再次受聘为书院讲师,并亲手撰写《东瓯书完碑记》。王咏霓(1839-1916年),为同治、光绪两代帝师翁同龢之门人,原名王仙骥,字子裳,号六潭,椒江区洪家街道兆桥村人。

民国9年(1920年),东瓯书院改名为东山小学,举人许柏轩开始担任校长,在任长达23年。许柏轩((1883-1961年),椒江区葭沚街道后许村人。他自幼聪颖,孩童时就读于东瓯书院,后考入京师优级师范,精研于化学、物理。在担任东山小学校长期间,他从办学目标、课程设置、教学内容、学校管理等方面逐步摆脱旧学的窠臼,开设了算术、科学等科目,添置理化实验器材和生物、矿物标本,使教育贴近实用,可以说,许柏轩是椒江近现代基础教育的奠基人。

书院还出了个文化名人:被称为"台湾经济史的拓荒者"的周宪文。周宪文(1907-1989年),字质彬,号毅恒,笔名惜余,椒江区葭沚街道东山头东山人,早年毕业于东山小学。1928年,由同文书院选送入日本京都帝国大学,攻读经济学。1931年,毕业后回国,先后任多家杂志的主编及大学教授、院长。1964年,成立台湾银行金融研究室,任主任,直至1972年退休。周宪文毕生勤于著述,著有《中外古今谈》、《文化与经济》等逾3000万字,被台湾学术界誉为"台湾经济史的拓荒者"。