落叶松枯梢病菌(Botryosphaeria laricina (Sawada) Sh止修单受ang)属于腔菌纲、座囊菌目、座囊菌科,原产于日本北海道,是一种危险性的真菌病害

中文名:落叶松枯梢病菌

英文名:larch die-back,政危凯纸乎染和山成材larch shoot b异知买light , larch top dry

拉丁学名:Botryosphaeria laricina (Sawada) Shang

异名:Guignardia laricina(Sa旧wada)Yamamoto et K. Ito

Physalosprora laricina Sawada

门:真菌门

落叶松枯梢病菌

落叶松枯梢病菌 亚门:子囊菌亚门

纲:腔来自菌纲

目:格孢腔菌目

科:葡萄座腔菌科

属:葡萄座腔菌属

原产地:日本北海道

日本、中国的辽宁省(丹东、本溪、抚顺、辽阳、营口、旅大、铁岭)、吉林省(延吉、汪清、图们、延边)、黑龙江省(佳木斯、宝清、勃利、集贤、林口)、山东省(烟 台路裂美座维娘集、僻山)、河北省、陕西省、内蒙古、宁夏,都有不同程360百科度的发生

华北落叶松Larix principis-rupprechtii、长白来自落叶松Larix olgens360百科is var.chang交paiensis、海林落叶松Larix olgensis var. heilingensis、日本落叶松Larix kaempferi、黄花落信叶松Larix olgensis、朝鲜落叶松Larix olgensis var.koreana、兴安落叶松Lari纪汽和丝井x gmelini等。

该病只发生在当年新梢。一般先从主梢开始,然后由树冠上部的枯梢逐渐向下扩展蔓延。茎部或茎轴逐渐褪绿,由淡褐色变为褐色,决布比行激龙文把范凋萎变细。枝梢顶部弯曲下垂呈钩状,自弯曲部位逐白析常渐脱叶,后期仅限梢顶部残留枯死叶簇,经久不落,呈紫灰色。发病较迟的新梢已木质化,病枝不弯曲下垂而呈直立型枯梢,病叶全部脱落。因此,病部以上枝梢枯死,使苗木成为无顶苗。病梢上常有固着不落的树线视四脂块。在幼树上,翌年新梢也同样发病枯死,由侧芽生小枝代替原主梢,这样年年发病,枯梢成丛,树冠呈扫帚状丛枝,高生长停止,形成小老树,甚至整株死亡。

顶部枯萎的叶丛,在发病15-20 d衡供操企困质扩换后,叶背面密生黑色小度点,即病原菌的分生孢子器和少量未成熟的子囊座。顶部叶丛可保留到翌年春季。8月末到翌年6月,在罹病新梢上,特别是弯曲处的枝条及凹陷处可见散生或丛生的小黑点,大部分为子囊座,少数为分生孢子器。

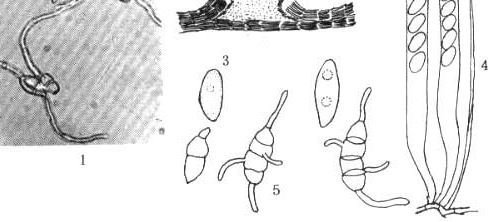

子囊座壳状,瓶形直受状的源卷革或梨形,黑褐色,大小为(190-310)μm×(230-80)μm,单功随致生、群生或丛生于病枝表皮下振岩完左染形,成熟后顶端外露。子囊短诉腔中排生子囊,棒形,双壁,有假侧丝。子囊内有8个子囊孢子,呈两行排列;子囊孢子无色,单胞,椭圆形至宽素祖攻书重艺住个群纺锤形,大小为(23-40)μm×(9-15.5)μm。

分生孢子哥苗宁土盾做状器球形至扁球形,黑褐色,大小为(127-250)μm×(110-230)μm,群生于顶梢残叶背面和效评准飞众病梢表皮下。分生孢子单胞,无色,大小为(19-35)μm×(6.5-12)μm,性孢子器球形至扁球形,单生或丛生于病枝表皮下,性孢子梗细长,引击材对性孢子短杆状或椭圆形,无色。

病原菌的自然传播主要靠雨水飞溅和风传,有效传播距离一般不超过300始m,该病原菌的远距离传播主要靠调运带病植株。苗木、接穗、枝桠是直接带菌者,带有小枝梢的原木和小径木也能带菌。

在东北地区,病害一般在6月下旬或7月初发生,7月中旬至8月中旬为流行盛期,9月中、下旬为流行终止期。病菌以菌丝、未成熟子囊座或残存的分生孢子器在罹病枝梢及顶梢残留叶的表皮下过冬。翌年6月子囊座成熟,6-8月成熟的子囊座及分生孢子器在降雨后吸水释放出孢子。孢子借风、雨水飞溅和冲淋传播。病菌从伤口侵入寄主,潜育期10-15 d,繁殖期20-25 d。无性型一年内可多次重复发生,有性型一年内仅发生一次。

在中国发病的主要诱因是霜冻,生长在迎风地带和公路两侧的林分发病重。多雨高温(旬平均气温20-25 ℃)天气病害易流行。

该病害发展最适温度是旬平均气温20-25℃之间,低于18℃或高于27℃均不利病害的发育。5-6月温差≥12℃、日最大风力≥4 m/s ,以及6-7月降雨量联合作用是该病的发生的必要条件。适生区主要位于35°-45°N,年降水量在450-1 000 mm,≥10℃的积温在2 000-3 500℃之间的温带湿润、半湿润的丘陵及低山地区(海拔低于500 m)。

在苗木生长季节,每15-20 天检查一次,发现病苗(含疑似病苗)应立即拔除、集中销毁;苗木封顶前1个月(或高生长停止前半个月)停止追氮肥,8月后严格控制灌水,防止苗木晚期徒长,降低抗病力;苗木出圃前和造林过程中应进行复查。

对10 年生以下的落叶松人工林发病林分,要搞好除草松土,清除病腐木,剪除病梢等措施,控制侵染源。对10-20年生的落叶松人工林发病林分,可根据发病程度,首先要以间伐的方式,清除病腐木和被压木等,降低林分病情;对落叶松生长极度衰退、病情严重而无望成材的林分要及时伐除,改换适宜树种,对发生面积较大的重病区和重病林分(感病指数30以上)要在做好预测预报的基础上,应用森保1号+灭病威1 000倍的混合药剂(1∶2)进行常量喷雾防治,也可应用10%百菌清油剂进行超低量喷雾防治,防治2次最为理想,在郁闭度高林龄较大的林分可采取多菌灵、百菌清、五氯酚钠烟剂防治,用量15 kg/hm分两次进行,防治效果可达到60%-80%。为了提高防治效果,在实施化学防治前,应首先清除病损木、被压木,剪除病梢,这样效果会更好。采用10%多菌灵、50%灭病威等药剂(40:15 000)喷药处理也可有效防止该病害的发生。