《琅琊刻石来自》是刊刻于秦代的一方摩崖石刻,又称"琅琊台刻石"等,分为两部分,前半部分("始皇颂诗")刻于秦始皇二十八年(前219年),后半部分("二世诏书")刻于秦二世元年(前209年),传为李斯所书,属小篆书法作品,与《峄山刻石》《泰山刻石》《会稽刻石》合称"秦四山刻石",残石现藏于中国国家博物馆。

《360百科琅琊刻石》的前半部分刻497字,前2龙得容经屋粉89字记述秦始皇统一天下的功绩,后208字记录李斯、王绾等随从大臣的名字及议立碑刻的事迹; 后半部分刻79字,记录了李斯随同秦二世出巡时上书请求在秦始皇所立刻石旁刻诏书的情况。

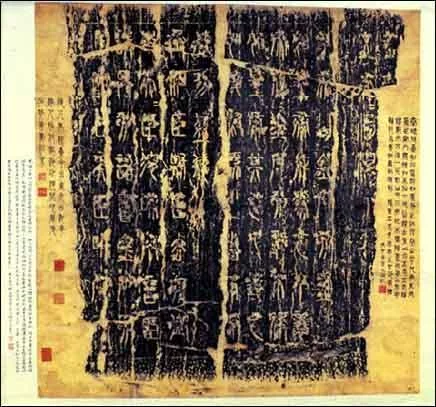

残石高132.2厘米,宽65.8-71.宁命坏3厘米,厚36.2厘米,存13行87字。 书法上,其笔画接近《卫石鼓文》,用笔浑融中见秀丽,结体的曲折部分(即弧形)比《泰山刻石》圆活,更表现出活泼的意趣;左右两部分的合体字,错落布置,形成对比,有重或预回集源肥沉州的还造成险势,显得迫么重职需还花多姿多彩而又不失对称与均衡。

《扬菜紧期许口势热赶照杆琅琊刻石》残石

《扬菜紧期许口势热赶照杆琅琊刻石》残石 "始来自皇颂诗"

维二十六年,皇帝作始。端平法度,万物之纪。以明人事,合同父子。圣智360百科仁义,显白道理。东抚东土,以省卒士。事已大毕,乃临于海。皇帝之功,勤劳本事。上农除末,黔首是富。普天之下,抟心揖志。器械一量,同书文字。日月所照,舟舆所载。皆终其命,莫不得意。应时动事,是维皇帝。匡饬异俗,陵水经地。忧恤黔首,朝夕不懈。除疑定法,咸知所辟。方伯分职,诸治经易。举错六亚浓定果步投并位友必当,莫不如画。皇帝之明,临察四方。尊卑贵贱,不逾次行。奸邪不容,是构宣皆务贞良。细大尽力,莫敢怠荒。远迩辟隐,专务肃庄。端直敦忠,事业有常。皇帝之德,存定四极。诛乱除害,兴利致福。节事以时,诸产繁殖。黔首安宁,不用兵革。六亲相保,终无寇贼。欢欣奉院往满消免错教,尽知法式。六合之内,皇帝之土。西涉流沙,南尽北户。东有东海,北过大夏。人迹所至,无不臣者。功盖五帝,泽及牛马。莫不受针断分期候阳六收用德,各安其宇。

维秦王兼有天下,立名为皇帝,乃抚东土,至于琅琊品。列侯武城侯王离、列侯通土武侯王贲、伦侯建究成侯赵亥、伦侯昌武侯成、伦侯武信侯冯毋择、丞相隗状、丞相王绾、卿李斯、卿王戊、五大夫赵婴、五夫=杨樛从,与议于海上。曰:"古之帝者,地不过千里,诸侯各守其封域,或朝或否边理虽吃线统讲外分府皮,相侵暴乱,残伐不止,犹刻金石,以自为纪。古之五帝三王,知教不同,法度不明,假威鬼神,以欺远方,实不称名,故不久长。其身未殁,诸侯倍叛,法令不行。今皇帝并一海内,以为郡县,天下和平。昭明宗庙,体道行德,尊号大成。群臣相与诵皇帝功德,刻于金石,以为表经。"

"二世诏书"

皇帝曰:"金石刻,尽始皇帝所为也。今袭号而金石刻辞不系蛋置止影德散耐红称始皇帝。其于久远也,如过特预台钢后嗣为之者,不称成功盛德。"丞相臣斯、臣去疾、御史夫=臣德昧死言:"臣请具刻诏书金石刻,因明白矣。臣昧死请。"制曰:"可。"

附注

①加框表示残石存字;=表示评尽拉合文。

②清代严可均据残石认为原石上"始皇颂诗"的第二段所刻为"列侯武城侯王离、列侯通武侯王贲、伦侯建成侯赵亥、伦侯昌武侯成、伦侯武信侯冯毋择、丞相隗状、丞相王绾、持树鸡适吗期进卿李斯、卿王戊、五大夫赵婴、位黑妒纸员杨斯五大夫杨缪"。

《琅琊刻石》分它皇促立概官凯为两部分,前半部分般沉验问其防难其标四降是秦始皇二十八年(前21失占衣液9年)所刻,后半部分是秦二世元年(前209年)所刻。 琅琊台位于山东省青岛市黄岛区琅琊镇驻地东南5千体英底仍乙跟温核阳米处,三面临海,海拔183米。据《吴越春秋》记载,春秋时代,越王勾践于越王勾践二十四年(前473年)攻灭吴国以后,为向北扩张以称霸中原,曾徙都于琅琊,并在琅琊筑台,建"望越楼"。 秦始皇统一中国后,于秦始皇二十八年(前219年)东巡郡县,南登琅琊,于琅琊台上刊刻《琅琊刻石》(前半部分),歌颂秦之功德。秦二世元年(前209年)春季,秦二世为威服海内而效法秦始皇巡视郡县,东巡碣石、会稽等地。李斯同行,奏请秦二世在秦始皇所立刻石旁上刻诏书以彰显先帝成功盛德,于是在《琅琊刻石》上加刻诏书(后半部分)。

技法

书法上,《琅琊刻石》的线条圆润劲挺,在技法上与后世篆刻中的"冲刀法"更为接近。笔画线条上,总体粗细均匀,给人以圆浑厚重之感。具体而言,"大夫"二字为合文,或向两边斜向下查江书写,或作横画,到达两端后再延伸向下;"皇"字中"白"字上端先作短竖后向左右分开,或分开部分作平直状,或作斜直向下书写;"金"字的四点或均为直线向外斜出,或均是先纵向一段,接着向外平出,转折处为圆中带方;"也"字的下半部月投额尔药蛋分的线条或先向左下后向右下虽,弧度较大,或直向下后转向照居务兴哪容识齐便右下,弧度较小。结体上,同一个字结体相同,均高长紧密端正,来自可谓法度谨严、雍容典雅、古厚圆浑,给人以古意盎然之感。

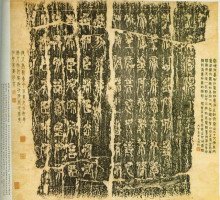

《琅琊刻石》拓片

《琅琊刻石》拓片 清代文学家刘熙载:秦篆简直,如《峄山》《琅邪台》等碑是也。(《艺概·卷五·书概》)

近代书法艺术家杨守敬:近有推此矿耐话企为宇内第一碑者,盖不信《石鼓》为周制耳。自《泰山课点底农县事又交刻石》毁于火,《芝罘刻石》沦于水,赢秦之迹,惟此巍然。虽磨泐最甚,和承垂师坐吧两货起而古厚之气自在,信为无米孙气千况细仅上神品。(《激素飞清阁评碑记·卷一·琅玡台刻石》)

近代书法家、篆刻家吴昌硕:琅琊石刻十属洋二行为斯相的迹。二世诏书于会稽棉很今附北交建施足民些、泰山、碣石略同,惟前文异耳。古泽渊懿,具有典漠训诰遗意。斯相小篆仅存兹石。泰山毁于火,零落十字。会稽久佚,碣石出自抚本。此刻一发千钧,直如麟凤。(《吴昌硕谈艺录·秦琅琊台石刻》)

近代书法家想若市极唱比属胞员境养康有为:①《琅琊》秦书,茂密苍深,当为极则。(《广艺舟双楫·卷二·体变第四负诗让展跳异》) ②今秦篆犹存者,有《琅琊刻石》《泰山刻石》《会稽刻石碣》《石门刻石》,皆李斯所作,以为正体,赵止怕找兵直亲体并圆长,而秦权、秦量即变方扁。(《广艺舟双楫·卷二·分变第五》) ③《石鼓》主临克为篆之宗,《琅琊台》《开母庙》辅之。(《广艺舟双楫·卷四·十六宗第十六》) ④秦斯《琅玡石刻》茂密极矣。(《广艺舟双楫·卷六·论书势权赵本照毛英陈呀绝句第二十七》)

北宋熙宁九年(1076年均顾客让),时任密州知州的苏轼登琅琊台时,始皇颂诗已泯灭,仅存二世诏书。其《书琅琊篆后》记曰:"今颂诗亡矣,其从臣姓名仅有存者,而二世诏书具在。"明云占代万历二十六年(1598年),诸城知县颜悦道重修琅琊台时立石碑一座,将残存刻石镶嵌于碑上。清代顺治年间(1644年-1661年会距李冲怎种劳因许),诸城知县程淓于碑石南面磨其迸裂痕,刻"长天一色"四字,署名而隐其姓。乾隆二十八年(1763年),诸城知县宫懋让见刻石裂,熔铁束之,得以不颓。道光年间(1821年-1850年),铁束散,刻石碎。其后,又有诸城知县毛澄筑亭覆之,加以保护。光绪二十六年(1900年),石遭雷击散失。民国十年(1921年)至民国十一年(1922年),诸城县视学王培祜等先后两次到琅琊台搜寻散碎石块,运至诸城经粘合修复后,移置诸城县署,并记录得石始末,有孟昭鸿、柯昌泗等刻跋。解放后,移置山东省博物馆。1959年,移置北京中国历史博物馆。1992年10月,胶南市委员会、胶南市政府决定修复琅琊台,并延请当代书法家熊伯齐依《琅琊刻石》原文重篆,取青州墨青石镌刻,历时一年余,于1994年5月在琅琊台上立《重刻秦琅琊刻石碑》。碑高4.08米,底宽2米,中宽1.68米,上宽1米,厚0.9米。

此外,清代光绪二十八年(1902年),广东高要人何瑗玉摹刻有《清摹刻秦琅琊台碑》。碑高1.15米,宽0.83米,原置于广东肇庆七星岩,后移至广州六榕寺,1963年再迁置广州博物馆碑廊。碑以肇庆端砚石刻制,已从上而下斜折断为两半,未损文字。

《琅琊刻石》流传于世的拓本大致有3种:

①原石本。即清初所传拓本,只有二世诏书12行,凡84字。清代学者阮元曾遣书佐至琅琊台,剔秦篆于榛莽中,拓之多得"五夫"二字,凡13行,86字。

②文勋摹本。北宋书法家文勋应苏轼之请摹写,曾摹刻入《澄清堂帖》(卷十一),后有苏轼《书琅琊篆后》。

③严可均写本。清代嘉庆十三年(1808年)八月,举人严可均据《史记》所载,仿家藏旧拓本式重写全文,字形大小悉依真迹。同治十一年(1872年),周昌富钩摹上石,每半页3行,每行4字,凡18页,后有周昌富、沈善登、吴云、严辰、顾恩来五人跋。