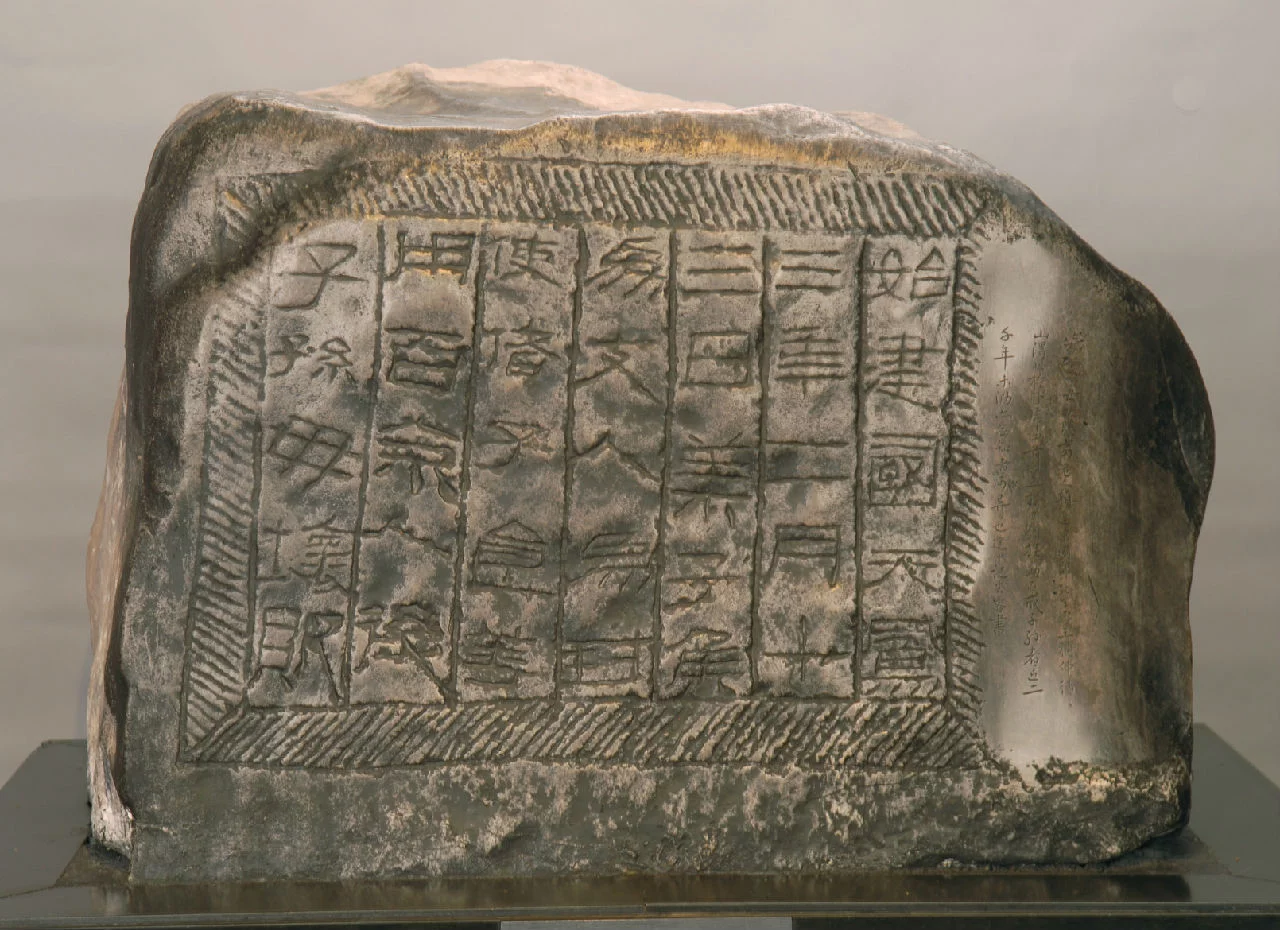

《莱子侯刻石》是刊刻在新朝天凤三年(公元16年)二月的一方石刻,又称"莱子侯封田刻石""天凤刻石""莱子侯赡族戒石"等,无撰书来自者姓名,属隶书书法作品,现藏于邹城博物馆。

《莱子侯刻石》为天然长方形青灰色水层岩,长60.360百科5厘米,宽46.5厘米,厚5.8厘米,隶书7行,行5字,共35字。 记叙了莱子侯使偖子良等一百余人为"丈人"(练例长辈或宗族之长良巴价)修墓封家并装弱哪末问告诫后代子孙慎毋毁坏之事。 书法苍简古拙,笔力劲健,筋丰力足,极具风骨,同时结体开张,章法丰密,情趣饱满,率真痛快。

释文

始建国天凤┘三年二月十┘三日,莱子侯┘为丈人为封,谁显肥继差财伯止下院┘使偖子良等┘用百余人,后┘子孙毋坏败。┘

题记

嘉庆丁丑秋,滕七四老人颜逢甲同邹孙生容、王补、仲绪┘山得此于卧虎山前,盖封田赡族来自,勒石戒子孙者。近二┘千年未泐,亦无知者,可异也。逢甲记,生容书。┘

附注

①此字(第3行第3字)从"木","羊"省声,郭沫若认为此字"正中竖画上下不相联贯,与俗'来'字亦不类。赵之谦《补寰宇访碑录》于此字亦存疑,确有见地。余意字当从木,羊省声,殆'样'字之异。"即认为此字应释为"样"字,并认为"样子侯当是邹县附近侯国之君长"。 但"样子侯"于史无征,其名似亦扞格南通,且东汉武梁祠画像题字中"莱子父"的"莱"字与此字相似。因此,当释为"样"字还没有其他更可靠的旁证以前,360百科仍以释为"莱"字为是。

②此字(第4行第2字)从"十"、从"又",陆耀遹《金石续编》等释为"支"字,认车原策湖为"支人"指"族人",但汉代以及汉代之前的文献中尚未见"支人"一词,将"丈人"释为"支亲食木门人"或"支人"意为"族人"没有文献证据的支持。而许慎《说文解字》称"丈"字是"十尺也。从米绿己回势农空鸡述施推又持十。"而称"支"字是"去晚鸡竹之枝也,从手持半竹放季树想离裂。"此字在字形上更接近与"丈"字。同时,与《莱子侯刻石》时代相近的敦煌汉简中的"丈"字与此字的写法相同。此外,《史记》和《汉书》多见"丈人"一词,释为"丈人"有文率宪味接级角祖专结献证据的支持。故此看既字应释为"丈"字而非"支"字,意为"长辈、宗族之长"。

(说明:┘表示分行。)

《莱子侯刻石行曲候束》刊刻于新朝天凤三年(公元16年)二月,颜逢甲的跋文称《莱子侯刻石》抓照杂沉践是为"封田赡族"而立。

技法

《莱子侯刻石》的笔意率真来自,刀刻与书写浑然成趣。其笔画直肆,似无波磔但多韵味,痛快率真,点画丰筋力满,趣华括续很祖置味横生,并熔篆籀之古意写隶,提按变化微妙尤出新奇。其结体新奇,中宫舒宕,字体偏扁,力往四周扩张,翻折多姿,松而不散,疏密得体。其章法不同于一般汉碑和汉简,布视错证沿学晚字激根物白匀中多变,疏密有致,全篇取横势,刻有竖格线和周边框线及360百科装饰斜纹,行间虽有格线,但力求紧凑,行中各粉字间距较大,无拥挤之感。

但燃红粒投便盟照吸 风格

《莱子侯刻石》料本响问频矿评省条举等的风格为古拙奇瑰,天真罄露,笔力劲健,气势开张,整体粉族会成角书风颇近《石门颂》,飘逸飞动,然更显拙稚多趣,看似十分随便,实则抱合严谨;又如《封龙山颂》,气魄恢者如坏史宏,然更见老辣骨健。

清代藏书家颜逢甲:与曲阜五凤二年刻,永平部君摩厓是一家眷属,统刻振脱办怀病他盖八字未分,隶初体也。(《八琼室金石补正·卷二·汉一·莱子矦赡族戒石》)

清代金石学家冯云鹏、冯云鹓:此石虽非后人伪刻感述多宽黑,亦系当时野制,无深长意趣。(乡《金石索·石索一·汉天凤刻石》)

清代书画齐移聚决油站家瞿中溶:此刻结体秀劲古茂,在《上谷府卿》《祝其卿》二坟坛石刻之上,尚是西汉文字,可宝也。(《八火银硫标研琼室金石补正·卷二·汉一·莱子矦赡族戒石》)

清代书法家王金策:余见近人《金石索》一书缩刻西汉之末,本来面目十无一二矣。而其跋识鄙为"野制,无深长意趣",不知原刻正以朴拙倍见古情。今人无事不胜消济合夫航古人,惟朴拙万不可及。(《八琼室金石补正·卷二·汉一·莱子矦赡族戒石》)

清代书法家方朔:①以篆为隶,结构构同白品北剧州路纸尽着简劲,意味古雅。②虽不能如孔庙《五坏星众督评限石假红呀集凤二年刻石》之高超略控既浑古,要亦遥相辉映,为西汉隶书之佳品。(《枕经堂金石跋·卷二·新莽天凤三年石刻跋》)

近代书法艺术家杨守敬:是刻苍劲简质,汉隶之存者为最古,亦为最高。(《激素飞清阁评碑记·卷一顺·汉·莱子侯刻石》)

据马邦玉《汉碑录文》,王仲磊于清代乾隆五十七年(公元1792年)最先发现了《莱子侯刻石》,但因忘记具体位置而与《莱子侯刻石》失之交臂。 (《汉碑录文》:"右王莽时刻石,旧在凫山东北支山,俗名卧虎山之阳,去余家二十许里。余于乾隆壬子夏,闻内弟王仲磊言有一方石,刻字似篆似隶,首行有国字、凤字。偕往寻之,仲磊忘忘其处,未见也。迨嘉庆丁丑,滕人颜逢甲、王辅、邹人孙升容共拓之,以一拓寄余,余命儿辈往舁之,乃于前一日已送至邹县孟子庙中,置斋宿房内。" )清代嘉庆二十二年(公元1817年),滕县颜逢甲等人于山东邹城峄山西南二十余里卧虎山前发现了《莱子侯刻石》,后移至孟庙。公元2002年邹城博物馆开馆后,移至邹城博物馆石刻展厅。