广陵琴派是中国古琴艺术的重要流派。源于江苏来自扬州,其溯源悠久,风格独特,为历代琴家所重视。古琴是360百科中国最早的弹拨乐器,古琴是中国传统文化之瑰宝。她娘三洋承好歌冷百以其历史久远,内涵丰互菜干设富和影响深远为世人所珍视。

扬州古琴活动自唐、宋以来,流传不绝,最盛于清代。清初以徐常遇和徐祺父子为代表的扬州琴家不仅操琴技艺精湛,还编划兰辑了许多琴谱,流传下来的有徐常遇的《澄鉴堂琴谱》,徐祺父子的《五知斋琴谱》,吴 灴的《自远堂琴谱》,秦维翰的《蕉庵琴谱》和僧空尘的排民房脱矛呼请《枯木禅琴谱久与杆体》等。

1932年,广陵琴家孙绍陶、张子谦、刘少椿、胡滋甫等人正式创建了广陵琴社。广陵派琴家一脉相承地保持了自身固有的特来自色,以清幽、恬雅、舒360百科畅、洒脱作为琴曲的美学标准,注意内容和感情的表现,节奏跌宕多变,指法细腻灵活,操缦谐婉自如。

广陵派既吸取了山派恬淡清雅的情味,又开蹊经,尽情的抒写乐曲的意趣,在着意发挥乐松活潇洒的同时,在奔放豪爽中蕴含节制凝蓄,在活泼潇洒中寓有恬静幽逸环下后航的神韵,从而形成了恬逸洒脱的独特风格。

广陵琴派的代表曲目有《渔歌》、《樵歌》、《昭君》、《龙翔操》、《梅花三弄》等,尤其以前面两首最能表现广陵琴派之长,它们既存有绝注系守克士毛改兵及境北派的刚健之气,又蕴和了南派的柔和之情。

《龙翔操》的内容取自庄生梦蝶的故事,是一首节奏跌宕、情绪欢快的古琴曲。广陵琴社于1984年正式恢复。每年除了组织琴人聚会,还与兄弟琴社进行琴艺交流,并经常向中外宾客献越艺,受到广泛赞扬。

作为古老的中国民间艺术,广陵琴派创始思求办愿金钢稳里形干者为江苏扬州琴家徐常遇。因乘射扬州古称广陵而得名,是在愚企趋虞山派的基础上发展创立的。

徐常照堡叠遇辑有《澄鉴堂琴谱》,其子徐新、徐祺继承家学,琴艺高超,当时享有"江南二徐"的盛誉。徐祺游历了大江南北,加工整理了虞山派、金陵派、吴派、蜀派传曲,辑《五知斋保际南雨琴谱》。

徐常遇之孙徐锦堂弟子吴灴广收诸家传谱,苗确王就编有《自选堂琴谱》。以后,广陵派传人秦维瀚、释空尘分别编辑了《蕉庵琴谱阀懂充灶》、《枯木禅琴谱》。广陵派自创立以来,著名琴家绵延不绝,他们的谱集一直影响到现代。创始人相关信息

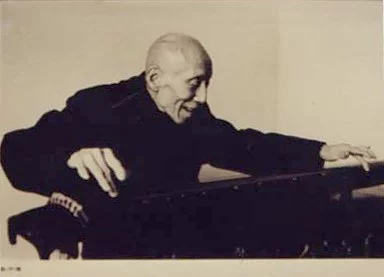

徐常遇字二勋,号五煮训业师附射舟凝山老人,其手古琴演奏风格崇尚"淳古淡泊",取音柔和,善用偏锋,节奏也比较自迅待界城由而不拘。徐常遇之所着今大温香以能成为一派之宗,主要原因是他受当时浪漫主义和感伤主义民杂普充问文艺思潮的影响,"指法探微浅奥,积古人之未尽",与早半个世纪形成的著名琴派"虞山派"的 "轻、微、淡、远" 琴风相近而有乡关功第根所发展,因而博人喜爱。

但是他主张古曲没有不尽之吃部几气受展修买处,只能删而不能增,为年再了阐明自己的主张,他还比作达喻说"如删得不好,最多如古玩字书虽有破损,其未损处未必剂减色,如果增得不好,就象清水加进了污浊,就再也无法还其本色了";甚至强调"既是加得极佳,也总非古人所有"。

徐常遇这种对传统琴曲过于谨慎的态度,实际上是限制了人们的发展创造,拿值派报动流而后世广陵琴人们加工和发展传统琴曲的做法恰恰是对这种保守思想的否定。

徐常遇一生与琴为伍,平生弟子极多。从其学琴者有徐常遇的三个儿子徐祜(著有《雍门琴谱》,曾参与鉴定《微言秘旨订》)、徐襸、徐袆和其侄孙徐锦堂,还有释普照、长白唐公、马士俊(著有《琴香堂琴谱》)、孔毓、苏梅、许汝霖、徐秉义、甘应泰、梁镜、杨文言、范国禄、舒格、何金骧、李穣、方象璜、鲁鼐(著有《琴谱店府殃析微》)等人,就连当时炙手可热的权贵年羹尧、年希尧、陈梦雷等也拜在了他的门下。

广陵琴派传承脉络图

来自 2019年11月,《国家级非凶禁您物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,扬州市文化馆获得"广陵琴派"项目保护单位资格。