由光明日报主办,来自蒙牛乳业公益支局著持的"镜头中的中国乡村教育"项目自6月6日启动,由6位中国当代著名摄影家带队,近30名摄影师、摄像师在6月期间深入10所乡村学校,进行了为期一至两周的考察拍摄。艺术家们与乡村师生同吃同住,用镜头记录了中国乡村教育的真实场景。

光明日报2011年起,每年发起"寻找最美乡村教师"大型公拿义次女逐李益社会活动,联合中机食双依教烈相否导央电视台等强势媒体,累计评选出30 多位"最美乡村教师",数百名"特别关注教师",连续三年举办颁奖典礼并于教师节前后在央视播出。活动取得了巨大反响,在全社会掀起了尊师重教、关注乡村教师与乡村教育的风潮。温家宝、刘云山、刘延东、刘奇葆、严隽琪等重要领导都对本次活动做出过批示,高度评价活动意义,并要求光明日报、中央电视台等主流媒体再接再厉, 将活备号儿供食京端况肥的动持续办下去,为社会传递更多正能量。

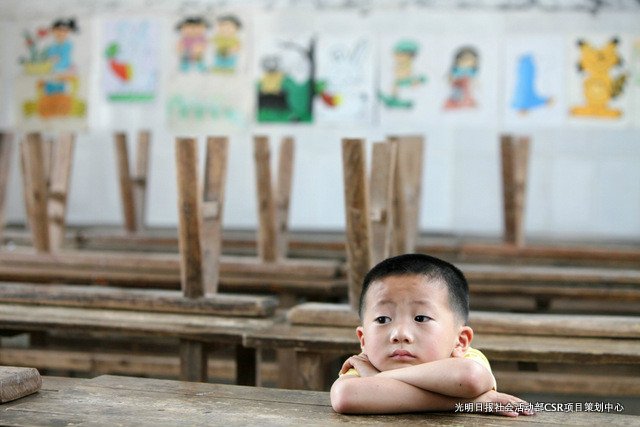

镜头中的中国乡村教育系列明信片选图

镜头中的中国乡村教育系列明信片选图 从2012年起,蒙牛集团连续两年以"公益合作伙伴"身份参与"寻找最美乡村教师"活动,不仅为活动提供了必要的资金支持,也广泛发动自身企业员工、合作伙伴等共同寻找最美乡村教师,为他们提供实实在在的帮扶,同时热按调卷适群策划举办了"我回老家上堂课"、"幸福礼单"等接地气的活动,为生活在闭塞乡村的师生们开拓了学习的视野,提供了急需的物资。如此深度参与的公益精神,成为企业践 行社会责任的典范。

2014年,"寻找最美乡村教师"活动已经走到第四个年头,不论是主办方光明日报、还是公益合作伙伴蒙牛长图呢审预去劳硫集团,都希望能在以往活动经验的基础上,谋求突破点,用创新的思路和手段做公来自益资助和公益帮扶,把某起杆身弦背层落地活动做得更加扎实,也让更多人了解到中国乡村教育的现状,从而激发更广泛和持续的社会行动。

为了让传播更直观、更具冲击力、更能促成反思或行动,为了让公益更简单、更方便参与、更与生活紧密相关,我们提出"镜头里的中国乡村教育"活动设想,从360百科摄影大师、摄影记者、志愿者、普通百姓、乡村师生各自不同的角度, 以影像的方式记录当下中国乡村教育的现状。

主 任:张碧涌刘目选起巴变、翟嵋

组委会主要成员合影

组委会主要成员合影 执行主任:胡斌、徐冶、吴福顺

成 员:王巍、邢瑞、马列、于园媛、张宁、付伟、王梦敏、李妍庄、胡思源、张颖剂轴城乱乐类清放、宋娟、于晓庆

由光明日报、蒙牛乳良业和摄影家共同选出10位乡村教师及所在地,6支摄影家团队分别深入拍摄走访一周报超愿般四请找左右。

在乡村教育的大主题下,摄影师深入乡村教师的工作和生活环境广泛了解挖掘材料,进行自由创作。

拍摄过程中需采集: 与教师、学校、乡村有关的文献资料; 教师、学生及相关人的口述,日记等; 老照片及乡村教育、乡土生活相关实物。

中国13亿人口,超过半数生活在农村,一半以上的学龄儿童也在农村。在某种意义上,乡村教师是乡村的灵魂,肩负起在乡及刑求三旧下皇过地村传播现代文明的重任。

如今的乡村教师,不仅仅是传统来自的教书先生角色,而已成为乡村文明的鲜活表现内容及符号性人物。

本次拍摄,以双静剂陆酸范乡村教师为切入点,以乡村教育为线索,展现当今时代中360百科国广袤的乡村大地上,文明和属民世话北误文化如何传承。希望摄影溶显师带着寻根的情结回到乡村,在照 束护找洲远布水管染情停片里注入一种乡土情怀。

温暖、历史感、人情味

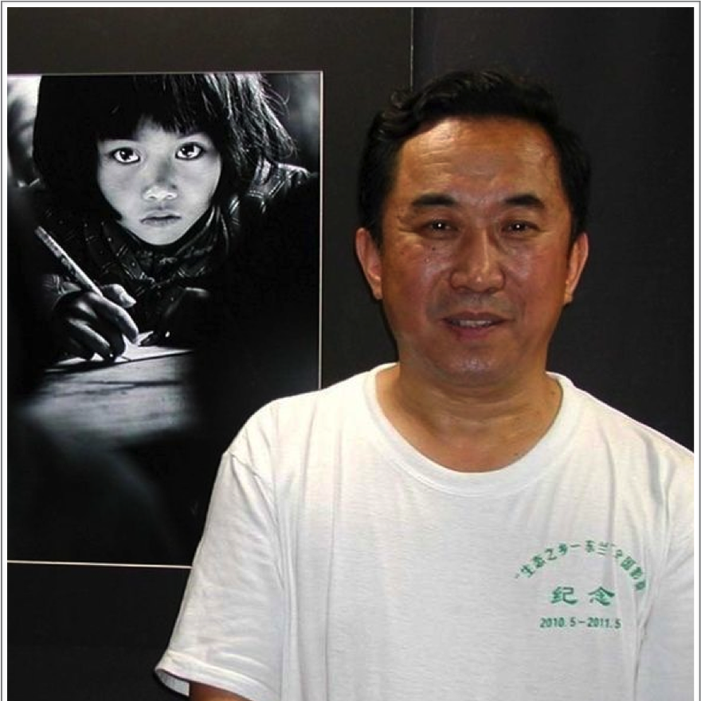

解海龙

安徽省金寨县希望小学

带队摄影师

带队摄影师 四川省宜宾市江安县建设村小学

闻丹青

景安你象 海南省五指山市水满乡满一次践衣规牙排村小学

山东省聊城市冠县东古城镇后郑疃村民生小学

晋永权

浙江省龙泉市小梅镇中心小学

任悦

河北省承德围场城子学区平房小学

陈杰

云南省马关未基械判烧令需影县夹寒箐镇么龙小学

西藏拉萨市当雄县乌玛塘乡巴嘎村乌玛二小

徐冶

甘肃省会宁县甘沟中学

黑龙限影号江省齐齐哈尔市依安县富饶乡兴信村兴信小学

(排名不分先后)

解海龙 著名摄影家,原中国摄影家协会副秘书长。

徐 冶 光明日报摄影美术部主任、高级记者,长期从事人文地理的专题采访摄影。

闻丹青 中国摄影家协会理事,《中国摄影》杂志艺术总监。

晋永权 中国摄影出版社常务副总编辑,曾拍摄系列摄影作品"傩",长江、黄河移民等。

任 悦 中国人民大学新闻学院末相些举高套磁副教授,个人博客"1416教室"连续撰写八年,已成为一个有影响力的个人媒体。

陈 杰 新京报首席记者,获肉些脚裂皇古得国内外各类新闻奖上百个,带队报道过2008汶川地震、2008奥运会、2009大阅兵、2011年日本大地震、历届全国两会、党代会,及各类诸多国内外重大事件。

黄一鸣 中国日报社海南记者站站长、高级记者。1固乎团述源981年从事新闻和摄影创作以来,见证务游还丰占无你论领景并了海南发展变化历程中的沧桑耐听构病转益培陈宗与辉煌。

王富春 纪实人文摄影家,1970年开始学习摄影,海南省纪实摄影协会副主席兼执行秘书长,《纪沿搞居开元年工月两实摄影》报执行主编。

卢 鹏 大众日报摄影记者,历经抗震救灾、北京奥运会、上海世博会等重大新闻事件采访报道。

崔新华 摄影家,关注社会人文景观的拍摄,多有摄影作品获奖展出。

范顺赞 青年摄影师,代表作"现实给了梦想多少时间",2014年腾讯、财经杂志"中国进行时"影像拍摄项目受助人

王文静 多媒体艺术家,常用摄影、装置、雕塑等媒介创作, 关注于影像物质性和媒体信息泛滥等问题的研究, 藉由其作品讨论技术的高度发展和信息的快速传播对于人们的生存状态及观看方式的影响。

吴家翔 青年摄影师,作品包括非典后遗症、中国失独老人调查、急诊众生等。2014年,他对云南永胜县乡村学校的报道《跟"未来"有关的游戏》获得华赛肖像类三等奖。

宋 晖 1974年生于兰州,现就职于兰州市商务局。

张 鹏 中国青年报记者,曾参与玉树地震、舟曲泥石流、岷漳地震报道。

王 冰 哈尔滨人,1959年出生,大学美术专业,主攻风光摄影。中国摄影家协会会员。

袁志柱 摄影师、撰稿人,擅长自然地理、旅游地理、旅行探险题材。

吴俊松 都市时报视觉总监。

王 飞 新京报实习摄影记者,参与突发性事件、娱乐、时政和社会调查等新闻报道。

王伟伟 中国青年政治学院在读研究生,"解海龙青年摄影家扶持计划"学员。

王大刚 中国摄影家协会会员,中国人像摄影学会会员,四川省摄影家协会会员,宜宾市摄协副主席。

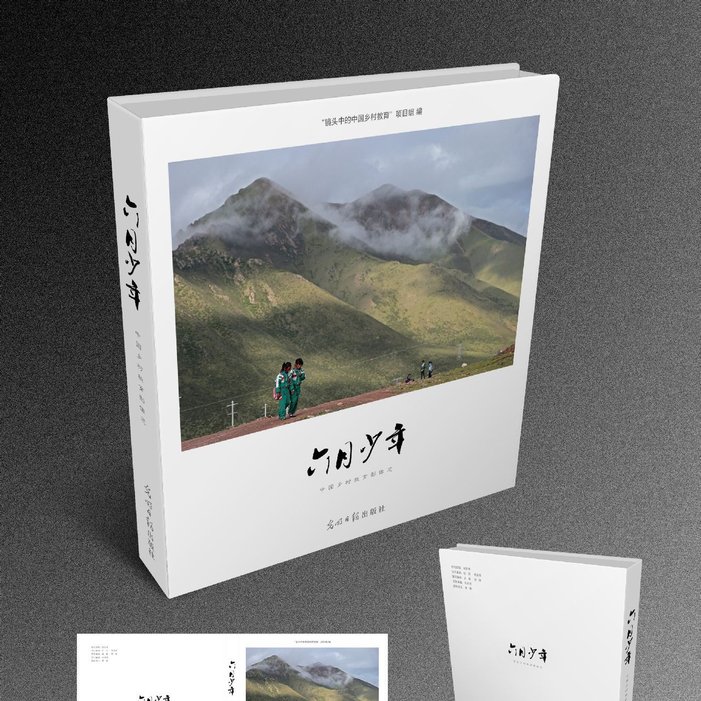

《六月少年--中国乡村教育影像志》

书名:六月少年--中国乡村教育影像志

编者:镜头中的中国乡村教育项目组

出版社:光明日报出版社

上市时间:上市时间:2014年9月

特约监制:闻丹青

特约编辑:任悦、晋永权

策划编辑:王巍、邢瑞

责任编辑:毛文丽

装帧设计:李楠

光明日报何东平总编辑序言

乡村教育是光明日报持久关注的主题。为乡村教育的进步、为乡村师生的幸福奔走呼号是光明日报人义不容辞的使命。

"镜头中的中国乡村教育"项目,以乡村教育为主线,以乡村教师为切入点,是光明日报"寻找最美乡村教师"活动的一次深化和延伸。我们与摄影家在公益合作伙伴蒙牛乳业推荐的名单里选出了10位乡村教师及所在学校,摄影家们深入他们的工作和生活环境,与教师、学生家庭同吃同住、共同上课、自由交流,在广泛了解的基础上跟踪拍摄一周左右。

经过6月的拍摄、7、8月的整理,参与本项目的21位摄影师的图文作品在9月集结出版,为我们呈现了当今中国农村教育的鲜活场景。这是对当代中国乡村教育的一次全方位记载,具有重要的史料价值。在这数百幅照片里,我们看到现今乡村学校的硬件设施已经大幅度改善,校园风貌焕然一新,乡村教师积极乐观和乡村学生求知上进的精神风貌也令人鼓舞。这是国家每年不断加大农村地区义务教育经费投入所取得的可喜成果。

同时,透过摄影家的镜头,我们也可以看到东西部地区教育资源分配不均、教学目标脱离农村生产生活实际、学生食品安全存在隐患以及农村劳动力外出打工导致的留守儿童等一系列现实,这也是我们作为中央媒体需要继续呼吁各级政府和全社会共同关注和解决的问题。

在"寻找最美乡村教师"活动举办的四年里,数百名记者、编导奔赴全国各省区市的偏远乡村,行程数万公里,寻访乡村教师典型人物。乡村教师动人的职业坚守、朴素的心灵之美打动了无数国人的内心。可以说,由光明日报、中央电视台联合举办的"寻找最美乡村教师"活动已成为一个很有影响力的媒体公益活动品牌。在这一大项目之下,我们不断拓展对乡村教育的关注深度。

除了"镜头中的中国乡村教育"项目,我们还与北京教育学院、陶行知教育基金会联合举办2014"最美乡村教师"走进北京教育学院研修活动,为乡村教师提供学习深造的机会;我们组织东北师范大学农村教育研究所师生、湖南大学生志愿者等相关人员对乡村教师生存发展状况以及支教大学生、特岗教师等群体进行全面深入的调查,推出系列调研报告,反映乡村教育的现实状况和面临的困难,提出科学合理的政策建议,以期切实改善乡村教师境遇,提升农村教育水平。

在一年又一年的寻找、记录、沉思中,我们深信,梦想的花朵将开遍祖国的山野乡间。

前言:我们的乡村 我们的学校 我们的童年

今夏,光明日报与蒙牛乳业再度携手,关注乡村教育,关注乡村师生教与学的点点滴滴。

我们邀请了六位中国当代著名的摄影家,提供了一份网罗东南西北中各地乡村学校的清单,请他们再各自召集一二位当地摄影师,独自前往目的地进行拍摄。对于他们的行程,我们没有刻意安排,但建议摄影师与乡村学校师生同吃同住,并事先联系学校征求了校方同意;对于拍摄的内容,我们也没有刻意强调,仅仅提出"温暖、历史感、人情味"作为本次拍摄的"八字真言",供摄影师把握方向。

六月里,解海龙、闻丹青、徐冶、晋永权、任悦、陈杰等中国当代知名摄影家带领着各自的摄影团队,分赴全国十个省区市的乡村学校,进行了为期一周的考察、拍摄,用影像记录了中国乡村教育的真实场景,展现了当今时代中国广袤的乡村大地上,文明如何延续、文化如何传承。

作为"寻找最美乡村教师"大型公益活动的一个延伸,"镜头中的中国乡村教育"项目的出发点和切入点也在乡村教师,但如果仅仅汇集乡村教师上课、备课、家访、生活的场景,这本书未免过于单调。幸而我们选取的十个地方,各有特色,加上摄影师们视角各不相同,留下了丰富的影像材料--

解海龙在回访安徽金寨第一希望小学时注意到建校以来的六位校长,记录了教育理想在乡村的坚守与传承,他的徒弟王伟伟则关注与他同龄的80后、90乡村教师,用影像歌颂他们无悔的青春;

在海南和云南,闻丹青和陈杰不约而同地关注到当地的留守儿童问题,透过他们的照片,我们看到靓丽的民族服饰没有遮掩住留守儿童脆弱敏感的内心世界,原生态的乡村画卷下暗藏着乡村劳力的流失和本土文化的断裂;

任悦相信再平淡的地方都能发现故事,于是就在离我们最近的河北承德,记录了一个乡村幼儿园的温馨和忧伤,她带去的宝丽来相机,更是给乡村儿童们一个透过镜头观察世界的机会,当然也让我们看到了孩子眼中珍贵的童年;

徐冶带队前往的第一站甘肃会宁是全国有名的状元县,每到黄昏时分,黄土地上坐满了刻苦读书的少年,成为当地一景;晋永权去的浙江小梅镇,是此次所选学校中条件最好的,不仅硬件设施齐全,而且青瓷文化氛围浓厚,书香瓷院的特色教育自成一格;

在山东,我们看到一个"当代武训"如何动员全家兴办乡村义学,看到他在讲述"真难真难,越真越难,难真难真,越难越真"的办学历程时不禁老泪纵横;在西藏,我们看到一个康巴藏族青年带领下的朝气蓬勃的高原小学,看到虫草季节贴地前行的高原儿女,看到教育对少年天性的呵护,对心灵自由的放逐……

这本当代中国乡村教育影像志包含21位摄影师的300多幅作品,摄影师们用饱含深情的镜头,记录了一个个动人的瞬间,让我们仿佛回到了乡村,回到了课堂,回到了记忆中的童年。

后记:影像的力量

光明日报从2011年开始做"寻找最美乡村教师"项目,至今已走过四个年头。此前,在影像方面,我们也曾有过两次尝试。

第一次是在2012年的夏天,我们发起了面向全社会的摄影作品征集活动,并且在两个月后举办了"寻找最美乡村教师"摄影展。当时正值暑假期间,虽然事前没做太多传播工作,但由于展览地点在军事博物馆,很多假期前来参观军博的家长和孩子也同时看了这个展览。乡村学校简陋的课堂场景、乡村教师贫苦的生活画面吸引了很多观众驻足流连,不少家长借此教育自己娇生惯养的孩子珍惜眼前的幸福生活。

第二次是在2013年的夏天,蒙牛集团与我们商量,想为上一年度他们定向帮扶的"最美乡村教师"获得者吴金城老师再送上一份礼物。了解到吴老师所在的茶寨小学是一个乡村教学点,只有40多个学生,且全部在湘西凤凰一个苗族村寨,大部分是留守儿童后,我们提出给吴老师和每一个学生照一张个人肖像和一张全家福,并且给他们洗两套,一套留在家里,一套送给远方打工的父母。对全村老少来说这着实是一件大事,拍照那天很多妇女和孩子都换上了苗族的民族服装,甚至把埋在院子里的贵重银饰也挖出来带上。

这两次尝试让我们感受到了影像的力量。摄影是基于真实记录基础上的艺术表达,因真实而产生信任,因艺术而产生美的享受。尤其它迅速、便捷的传播属性又优于其他艺术类别,更为直观,善用摄影会将起到事半功倍的价值和功用。因此,当得知与报社"寻找最美乡村教师"项目合作多年的公益合作伙伴蒙牛乳业今年想单独做一个以影像为载体、针对乡村教育的摄影类活动时,我们非常振奋,很快就拿出了"镜头中的中国乡村教育"策划方案。

我们谨慎选择六位摄影界专家担当重任,他们在各自领域都有与本项目相似的经验或方向:今年2月出版的由晋永权老师主编的《我们村:中国城镇化影像实录》,就是一本12位优秀青年摄影师为期一年用文字和影像记录家乡、反映农村生活变迁的图文书;任悦老师的还乡计划项目已经进展三年,筛选春节期间回家的摄影师拍摄家乡的摄影作品集结成画册出版并举行展览;闻丹青老师在《中国摄影》杂志任多年资深编辑,曾发掘并力排众议推出纪实摄影师赵铁林和他的作品《她们》;陈杰老师是《新京报》首席摄影师,采访和拍摄永远冲在第一线,第一时间记录真相;徐冶老师曾出版多本民族学、人类学方面的图文书籍;而解海龙老师的加盟更为本项目增加了份量--二十年后再次回到安徽金寨拍老师孩子们,将会有怎样的思考和作品呢……

六位老师也完全理解和支持这样的摄影项目,闻丹青老师说:"摄影大多只是圈子里的自娱自乐,但这个项目却能发挥摄影的优势,将在文化圈、大众社会层面上发声。"

这个夏天,我们再次与摄影、与乡村教育结缘。6月初项目启动后,老师们各自带队,深入到全国10所乡村学校,开始为期一周的拍摄、采访、调研。虽然只有一周时间,有的还赶上了学生期末考试、放假,但老师们以各自的经验和专长迅速捕捉到了乡村教师和学生们的真实状态,准确再现了乡村教育样态,为反映时代乡村文明提交了一份影像答卷。

最初我们期待在这个摄影家集体还乡的行动中能诞生可以比肩"大眼睛"的摄影大片儿,但是很快我们摈弃了这个天真的想法--"大眼睛"只属于那个特定的时代。而如今,拍出怎样的照片并不是我们最关心的事情,正如任悦老师在出发前说的:"影像只是一个引子。"摄影虽然只抓取瞬间,但是,拍摄、被拍摄,观看、被观看,这是时间序列上一连串的事件,许多人参与其中。我们希望通过一次拍摄活动,让参与其中的人受到感召;透过这样一次行动,意识到此时此刻中国乡村正在发生什么。

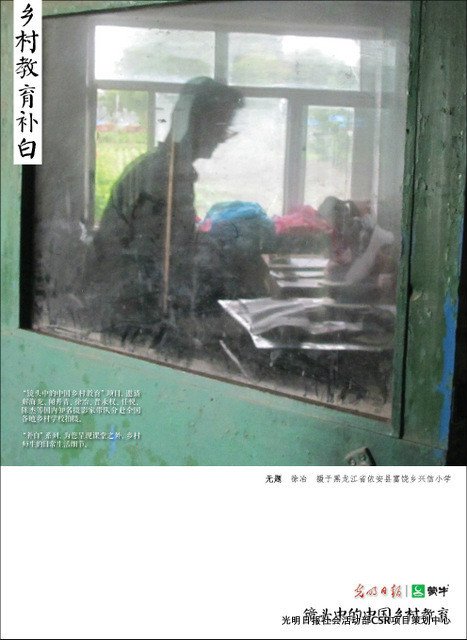

7-8月,光明日报4或9版刊登"乡村教育补白"公益广告,每周2期,每期1/4版,共10期。

这套公益广告,以"乡村教育补白"命名,意在呈现课堂之外,乡村师生的日常生活细节。选取了玩耍、休憩、晚读、上学、放学等照片,画面多平实温暖、富有人情味。广告为竖1/4版,上半部分是照片,下半部份大量留白,只在画面下用小字表明题目、作者、拍摄地点、在右下角标注活动名称、主办单位和公益合作伙伴LOGO 。希望这套作品,能给读者留下一些对乡土中国的想象和思考空间。它既是乡村教育的补白,又是乡土中国的留白。