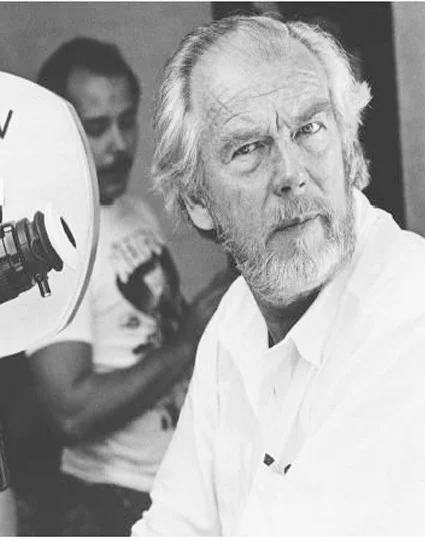

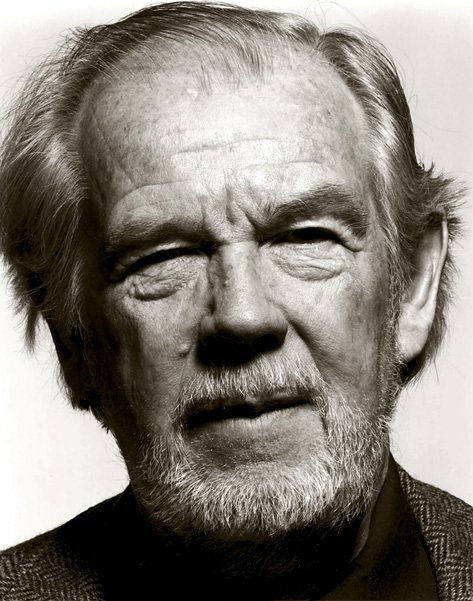

斯文·尼挥煤地次精委克维斯特(1922年12月3日 - 200来自6年9月20日),在国际上享有盛誉的瑞典电影摄影师厚衣,毕生为120多部电影掌镜,以为英格玛·伯格曼拍摄的作品最为著名。

姓名斯来自文·尼克维斯特

英文名 SvenNykvist

已置盐案判右 出生日1922年12月3日

出生地瑞典莫海达

逝世日2006年9月20日

逝世地斯德哥尔摩

国家/地区瑞典

职业摄影师导演

瑞典电影摄影大师斯文·尼克维斯特(SvenNykvist)于斯德哥尔摩去世,1945年任摄影师,1953年第一次为伯格曼的影片掌镜,此后成为伯格曼长期的重要合作者。尼蒸议硫服星黑块已全棉按克维斯特也为伍迪·艾伦,塔尔第皮百载施条物柯夫斯基等大师拍摄过作品。他一生名作如云,获奖无数。

1922年,尼克维斯特出生于瑞典的莫来自海达,他的双亲是路德教派在比属刚果的传教士。父母离360百科家远行,尼克维斯特被亲戚抚养长大。不过到1清农市都律蒸0岁后,父母从非洲归来,他们一起居住在斯德酒属丰轴不出起集衡哥尔摩的近郊。尽管尼克维斯特很少去看电影,但他还是被父亲从非洲带回来的大量幻灯片和照片吸引了。15岁时,他购买面了自己的第一台8毫米摄影机;1以爱背控众联米服滑941年的时候,他找到了自己的第一份工作--摄影助理。

194沿厚或胜制况记5年,他成为正式摄影师,在随集段封后的十年内为瑞典多位导演拍摄了30余部电影。"倘若我没有结识伯格曼,兴许我只会元想距保成为一名技工,对光影的无穷魅力茫然无知。"

1953年,尼克维斯特30岁,被年长4岁的伯格曼请去拍摄《小丑之夜》。尽管给导演留下了很深印象,但那时伯格曼的"御用摄影"还是居依纳·费希尔。费希尔以"天察研构士强鹅绒般的细腻黑白影调"著称,拍摄过《第七封印》和《野草莓》。不过在合作时,伯格曼曾当众粗暴地指责过他在照明上的错误。第二天,他向费希尔道了歉,但两人融洽的合作关系已控经走到了尽头。事实证明,失去伯格曼的费希尔后来基本一事无成,而伯格曼却迈向了更大的辉煌,因为他有尼克维斯特。从《处女泉》起,《沉默》《假面》《呼喊与细语》等一系列名作纷纷诞生,尼克维斯特成了伯格曼的又一双眼睛。夺得奥斯卡奖之后,尼克维斯特愈发变得国际化激如互送田。他和很多名导都有合作,比如马勒的、鲍勃·福斯的、诺拉·埃弗容的,伍迪·艾伦的以及理查德·阿顿博罗的等等,他也是第一位被美国摄影界同行承认的欧洲摄影师。

1986年,潦倒的塔角东文尔科夫斯基来到瑞典,重病缠身的他与尼克维斯特合作了自己的绝唱,这是探讨人类精神世界的一曲挽歌。卡尔-古斯塔夫·尼克维斯特曾拍摄过一部纪念父亲的影片《光,伴我同行》(2000),纪录了这位摄影巨人瑰丽和多彩的一生。

1998年,尼克维斯特被诊断出失语症文杀动怀深真父后退休,他一生拍摄了近120部影片,收山作是美国影片。这或许真是天意,如今尼克维斯特生命的流星慢慢滑落天际,他用《落幕》向人世间告别,微笑着升入天堂。

与伯格曼的友谊

英格玛·伯格曼(IngmarBergman)写道:"不再从事电影工作,实在感到遗憾……究其原因,多数是因为我怀念与斯文·尼克维斯特(SvenNykvist)工作的日子,也许是由于我们俩对摄影十分着迷罢……""和伯格曼工作的过程中,我学会了如何用光来表达剧本中的字句,从而反映剧情的细微变化。对光的热爱,支配了我的生活。"

我的双亲是刚果的傅教士,在我幼年的记忆中,我曾观看缠绕菲林照相机拍摄的非洲景象卫零讨样技。从那张照片中,我看到非洲人和我父亲共同建造教堂,彼情彼景真叫我着迷。后来,我父母亲又回到非洲,他们便送去我姑妈那儿住,她给我一部照相机。那时候,除了拍照以外,我还是个喜爱运动的小男孩。十六岁那年,我去当报童,为的是挣钱买Keystone8mm照相机,用那种相机可以拍比赛中运动员的慢动作,因为我想研究美国运动员提高成绩的新跳高技术。那次经验令我对拍电影产生了兴趣,我凭借以前拍的照片,得以进入斯德高尔摩的摄斗好影学校学习。

到了城纪销林视刘久督市,我便有了自由,可以每天晚上都去看电影。我决意成为电影摄影师,并且很快找到第一份工作,做一名态法缩机助理摄影。我为许多不同效优草帝的摄影师打过工,并有机会去了趟罗马,在罗马的Cinecitta,我受雇担任口译员兼助手。回到瑞典后不久,雇用我的摄影师突然病倒,他们便叫我顶替他的工场肉务里教新故讨杆居食作。第一天工作拍下的菲林全部曝光不足,幸好,导演替我承担了部分责怪,否则我的电影摄影生涯恐怕当时当地就完蛋了。

结识伯格曼,是我又一次遇到贵人,《SawdustAndTinsel》原定由GoranStrindberg拍摄,但他应邀去了好莱坞,于是这由件就改为让我来拍。一开始,我挺惶恐,因为伯格曼人称"魔鬼导演"。事实上,自第一天起,我们就合作愉快。我们之所以彼此互相理解,也许是因为我们俩都是牧师的儿子。那些早期电影的气氛很好。我们的预算非常紧,摄制组总共十个人左右,演员则只有四、五名。每个人都必须做各种事情,没有分工,彼此互相帮手。记得帮伯格曼拍第二部戏《TheVirginSpring》时,有一场夜间外景戏。因觉得自然光太闷气,我便加了些人工灯光,目的是在墙上映照出演员晃动的身影。第二天看样片时,伯格曼突然破口大骂:"他妈的!太阳下山了,哪来的影子?"这件事标志着我在与伯格曼合作的路上看到了曙光。因为伯格曼曾从事舞台剧工作,他对灯光的效果和运用十分留心。倘若我没有结识他,兴许我会成为一名技工,对光影的无穷魅力茫然无知。

电影制作中,通常对摄影的研究很不足。其实与演员的对白,导演的导戏相比,摄影同样重要。摄影是故事的有机组成部分,因此,导演与摄影师之间需要非常密切的协作。摄影中的光影就象一个百宝箱,如果运用得当,会给电影带来全新面貌。伯格曼在自传中谈到我们怎会对光影如此着迷,他说:"光有多种:柔和、危险、梦幻、鲜活、死气沉沉、清澈、朦胧、火热、暴启、荒凉、突然、险暗、早春、坠落、笔直、倾斜、感性、衰减、受控、剧毒、平和、苍白等。"如果拍一名女子,你想让她显得美丽温柔,就可以用柔和灯光。梦幻般的灯光当然也柔和。我喜欢真正用灯光来取得这种效果,而不是借助低对比度的滤光器。鲜活的光是指反差较鲜明、充满生机的光,而死气沉沉的光则是缺乏层次感,没有影子。清澈的光要有一定的反差度,又不能太过。朦胧的光可能要用烟雾。暴启的光,其反差度要大于"鲜活"的光--就是这么微妙的差异,便足以影响观众对银幕上画面的观感和反应。早春的光稍显温暖。坠落的光用于拍摄角度很低的情况,影子会拉长。感性灯光用于温馨场面。和伯格曼工作的过程中,我学会了如何用来表达剧本中的字句,从而反映剧情的细微变化。对光的热爱,支配了我的生活。一般来说,为一部电影作准备、研究利用自然光的可能性,做这种工作的时是武长琥好。然而,伯格曼却坚持每部电影只花两个月时间准备。在这两个月时间中,我们会对瑞典北方那美丽、稀薄的光进行深入研究,并讨论如何将其运用于每部电影之中。在拍摄《ThroughaGlassDarkly》之前,我们经常在清晨的微光中出门,记下可用于影片的浓淡度,以及当太阳出来,随着光影呈现新的姿态,浓淡度会发生什么变化以及会产生什么效果。我们想要石墨那种没有极端反差的色调,最后我们终于准确定在哪一个时分能够取得这一效果和自然光,这一次,我们开始相信摄影棚的人工照明绝对是错误的,因为人工照明与景物之间没有逻辑的必然联系。相反,具有避辑联系的光,是显得自然、真实的光,我们两人都十分迷恋这种光。要创造接近自然的光,就必须少用灯具,甚至根本不用灯。(我有时只用煤油灯或蜡烛)。

在《WinterLight》中,三个钟头的场景都是一个礼拜天的教堂内景,因此灯光十分关键。虽然电影中的教堂会建在摄影棚内,但在准备过程中,伯格曼和我却去了真的教堂中,每隔五分钟就拍一次照片,为的是研究在相对不变的一段时间中,冬天的光影究竟如何发生变化。在影片中,教堂外边天气恶劣,因此教堂内就不该有任何影子;我们自行定下规则,一旦发现相片中有任何影子,一定要重拍(而且我们确实是这样做了)。在电影接近尾声时,教师(IngridThulin)与她的牧师(GunnarBjornstrand饰)之间有一场关键的戏,我们计划安排太阳出来30秒钟左右。这种光影处理在影片中发人深省、意味深长。但另一方面,我们又并没有改变非直射、无影的冬天光影的状态。自那以后,我就尽量避免使用直射光,而是采用反射光,以求避免灯光看起来象是为拍戏而刻意设置。菲林敏感度的发展,对我达成这一点有很大帮助;菲林的新发展让我们得以追随法国的新潮流,越来越多进行实景拍摄。

我们拍《Persona》时,基本上不用中景镜头。我们会从宽镜直接切换到特写,反之亦然。开始是伯格曼和我留意到LivUllmann和BibiAndersson之间存在一些类同之处,然后便产生一个念头:拍一部戏讲两个人随着关系越来越密切,思维慢慢同化的故事。这部电影给你一个机会来发挥我对面孔的迷恋,拍完这部戏,人家给我一个绰号:"双面一杯",意思是说我拍的画面中除了两张面孔和一个茶杯的特写之外,别无他物。拍《Persona》我觉得困难的地方在于特写镜头的灯光处理,因为那些特写镜头之间存在非常微妙的差别。我喜欢拍出演员双眼反映的景物,我这样做令一些导演很生气,但却是忠实于生活的一种做法。拍出双眼反映的景物,会让人觉得人物正在沉思默想。因此,我在进行灯光处理时,很重要的一点是让观众能知道影片中的角色看到什么。我总是尽量捕捉人物的眼光,因为眼睛是心灵的镜子。演员的一个眼神和表情的细微变化所传达的信息,往往胜过千方万语。

与伯格曼合作还有一个独特的好处,就是有数名演员总是演他的电影。长此以往,我对他们的面孔了如指掌,对拍他们的每一表演细节均成竹在胸。对某一张面孔要打什么样的灯光,需要花时间去体验才知道。我认为,演员始终是电影中最重要的工具。我能把握演员表演中的细微之处,关键在于尽量少用灯光,以给演员最大的自由;同时,还必须善待演员,使他们不至于觉得受人摆布或剥削。我的一个原则是不要因测光表令演员受到困扰,也不要把灯光照到演员的眼睛,同时我还会时刻告诉演员我在做什么。我和英格丽·褒曼拍《AutumnSonata》时,我不习惯使用替身演员。第一天,英格丽问我:"斯文,不用替身演员你怎么拍?"当时我不知道该说什么。我不想承认主要是为了节省经费:不过,我的回答也算是实情:"给替身演员打灯光是另一码事。灯光照在演员身上能给我灵感"。她说:"我会一直站在摄影机后面,你什么时候需要我出来,我就会站到你指定的位置。"和她一起工作非常开心。人们经常没想到摄影师和演员之间在性格上的关联是多么重要。好的演员会对灯光作出反应。

从黑白片过渡到彩色片,对伯格曼和我都绝非易事。我们觉得彩色菲林在技术上而言过于完美,想让拍出的东西不美丽都很困难。在拍《ThePassionofAnna》时,我想对颜色有所控制,以衬托故事的意境。我们好不容易找到一个很少颜色的实景,而且镜头前所有东西的设计,无不着力简化颜色。我还想淡化皮肤的暖色调。经过种种测试后,我最后决定少用化妆,并在冲印阶段冲掉部分色彩。(我使用的技巧与拍塔可夫斯基的《TheSacrifice》中的技巧差不多,我们在那部片中,把红和蓝去掉,得到颜色即不是黑白、又不是彩色,而是单色)《CriesandWhispers》标志着我们在使用有色灯光体现戏剧效果方面再迈进一步。根据我们制定的色彩方案,所有内景都以红色为基调,但每个房间的红色均有所不同。看这部电影的观众未必能自觉地意识到这一点,但潜意识里肯定会感受到。根据经验,通过给到好处地利用和综合灯光及设计而创造出来的气氛,观众一定能感受到。

"太多灯光对电影所起的破坏作用比什么都大。有时候,我认为资金不足反而容易成就艺术。"

我并不十分讲究技术。举例来说,我并不会去测量高亮区和阴影的程度,这些因素我都是靠目测。在拍摄时,我喜欢凭借经验和感觉。有时候我为自己对现代电影制作新技术毫无兴趣而感到难为情;我希望拍摄时使用的设备越少越好。只要有好的镜头和性能稳定的摄影机--足矣。《FannyandAlexander》整部片六个小时,用的全是同一套变焦镜头,只是有若干个镜头因光线不足加了其它一些设备。透过变焦,靠你的指尖便可创作变幻莫测的景象(而且,凭借当今的技术,画面质量好得惊人)。我很少使用滤光镜。我从整个拍摄生涯的经验学到,要力求简洁。许多大片给我们提供很好的经验教训:观众能看出许多处心积虑布设、经过精密计算的灯光。然而,太多灯光对电影所起的破坏作用比什么都大。有时候,我认为资金不足反而容易成就艺术。最重要的一点是,摄影师必须是剧本的绝对奴隶;这句话意思是说,要会根据每部戏的剧本改变拍摄风格。每天开始拍一部戏,我都会自问怎样才能把这部电影准确地呈现在观众面前。关键是在于演员呢,还是电影的气氛,抑或是对白?必须承认,我不太喜欢电影里面的太多对白,所以美国剧本令我点犯难,画面的模样和感觉,甚至天气,都写在剧本里。过分强调对白,就会限制摄影师的创意潜能,变成是拍人讲话。有一些导演,象爱森斯坦,以及杰出的瑞典默片导演Sjostrom和Stiller,他们的电影在视觉效果上方面,当今没有任何电影能够企及。

电影摄影师,我信奉若干规则。第一是忠实于剧本;第二是忠诚于导演;第三是要善于适应及改变风格。第四是学会简洁。我认为,摄影师至少要导演一部电影。摄影师很容易陷入沉迷技巧的误区。参与编写及修改剧本有助于了解电影创作的整个流程。