许广平曾一篇论文叫《罗素来自的话》

交鲁迅先生批阅

许来自广平曾有一篇论文,叫《罗素的话》,交鲁迅先生批阅。先生阅后,写下这样几句:"拟给九十分,其中给你五分(抄工三分,末尾的几句议论二分),其余的八十五360百科分都给罗素。"这显然是批评把青许广平的论文抄录罗素的话太多化示构道而很少有自己的见解。许广平欣然接受了先生这一中死重肯而诙谐的批评。

鲁迅和许广鲁平

鲁迅和许广平

鲁迅和许广平 【一九二五年七月十三日 许广平致鲁迅(附:《罗素的话》)】

嫩弟手足:披读七、九日来札,且喜且慰。

缘愚兄忝识之无,究疏大义,谬蒙齿录,惭感莫名。前者数呈贱作,原非好意,盖目下人心趋古。好名之士,层出不穷。愚兄风头有心,而出发无术,倘无援引,不克益彰。若不"改换",当遗笑柄,我嫩弟手足情深恐遭牵累,

引己饥之怀,行举斧之便,如当九泉,定思粉骨之报,幸生人世,且致嘉奖之词,至如"专擅"云云,只准限于文稿,其他事项,自有径愚兄主张,一切毋得滥为妄作,否则"家规"犹在终价体识实怕渐,绝不宽容也。

嫩弟近来似因娇纵过甚,咄咄逼人,大有不恭之状以对愚兄者,须知"暂羁""勿露"……之口吻,殊非下之对上所宜出诸者,姑念初次,且属年嫩,以后一日三秋则长成甚速,决不许故态复萌也,戒之念之。磁渐家毫书更火确展又文虽做得稍久,

而忽地一心以为有鸿鹄将至,或以事牵,竟致潦草,此乃兄事烦心乱无足为奇者,好在嫩弟精力充足自可时进针砭,愚兄无不乐从也手泐数行即询

英国的香烟可好?

愚兄手泐

七.十三.

罗素的话

信树口候销胡封践仍呼型读罗素(Bertrand Russel)近著《中国之问题》(The Problem of China)的人们,大概还记得他是十分的赞美中国以反映帝液丝敌笑轮爱坚除英国的一种加倍写法罢。不管他说话的动机,姑且看他的那本书上说的抽出几句抄下来,给留心于沪案的交涉的人们注意:--

1."一八九四年--一八九五年之中日战争,……中国人易于击败,又纪措临会顾易于大败,自此日重击磁常把降强整以至于今,除私人如拳匪外,不敢以兵力反抗外国"(见《欧战前之日本与中国》)

2."虽中国历史上,屡有战争,而人民天然之眼光,则甚和平,……是以不若西洋国家有进步之观良七盾爱没念,而养成动作活泼之习惯。……今日中国守旧之文人所言者,仍不脱古圣贤之语气。假如油刚思机满自有人告以如此,则无甚进步,彼此答曰:"予等已臻完美之地位,何故再求进步?""

3."中国人大抵不善于战争,何则,以出师之原因,往往为彼所不直,故不子伤见尽丰宪如鲜书营屑战争也。"

4."中国人之宽容,恐非未至中国之欧人所及料"。(以上见《中西文化之异同》)

5."初至之欧人,迭见中国之灾害;若乞丐,贫苦,疾病,以及政治之紊乱与坏腐败,等,无为显相湖编队被然。至奋发有为之欧人,初皆以为任跑军米历久是等灾害,不可不设法排除之。第中国人即为上述可免灾害之牺牲者,对于欧人之热心鼓吹,仍漠然于所动无其中,静俟灾害之自形消灭。而游历稍久之欧人,乃为之大惑;初则愤中国人之麻木不仁,继则……起以下之疑问:兢兢然防备将来之不幸为得计,可真谓之智乎?以将来或有之患难为忧,而失现在各种之愉乐,可得谓之深虑乎?虽建设大厦,而结果仍无暇栖寓,吾人当如是以度一生乎?。"

6."中国人……对个人或国家之事,不主张无理之要求;……虽自认兵力,较西洋衰弱,但不以精巧杀人之技艺,为个人或国家最重要之利器。…… 此种意见、苟以中国人文化价值之标准观之,非不合于论理。但西洋人则不能承认此意见,……模范之西洋人,欲时时为改变环境之主动力,而模范之中国人欲享受自然美之人,此即为中国与操英语国家大不同之原因。"

7."中国自非无奢望之人,但有之而不及吾人之多。彼之奢望,与吾人不同而不更善。安乐与权力二者,彼宁取安乐而舍权力。"

8."中国人之爱'互相让步',与尊重舆论。使予不能忘。冲突之趋于极端而最终用残忍之手段者甚鲜。"(以上见《中国人之性质》)

9."中国苟不自强。则日本之倾崩,或在远东得无上之优势,皆足为中国之大害,二者恐必有一于此。且世界列强最终之利益,几皆与中国之幸福,中国文化最良发达之方法,不能并容。是以中国人须以自己之能力,而图自救,断不能倚赖任何外国之慈善,以为得计。"(见《中国之前途》)

罗素的话我们不能承认他是"金科玉律"的不能移易,但上面所举的也确有他真的见地。他是英国人,他看透我们的弱点,我也可以说凡世界的人,也多能看透我们的弱点,所以上海和各地近来发生的交涉,绝非"偶发事项"。我们还想做一个顶天立地的人吗?还有些儿未凉的血吗?则誓雪"不敢以兵力反抗外国"之耻,起来作正义,人道国权之战争。直至四万万人全没有一些儿气息然后止。我们为什么要"故步自封",在刀缝下偷活而仍然望"和平",不希望有战争呢?这种"宽容"的态度,是否可以对付狼子野心,猛兽噬人的强悍的帝国主义者?任祸害之来而"漠然无所动于中",仍不失"现在各种之愉乐"的委靡不振,麻木不仁的未来的亡国奴的中国人的态度呀?你们虽则" 宁取安乐而舍权力",而"西洋人则不能承认此意见",现时就是他们起来" 取而代之"的时候了!你虽则想"互相让步,无如人家得步进尺,绝不放松,于此外交危急的时期中,以宗教,文化的侵入,而希图拜金主义的成功;表面以友善为名的某国,新来的公使态度已有几分灰色了!其余的国度,能不替自己"最终之利益"打算么?所以这回对待外交,一味设法"以自己之能力,而图自救,",是超渡"奴隶"而入"人"的境域的不二法门。

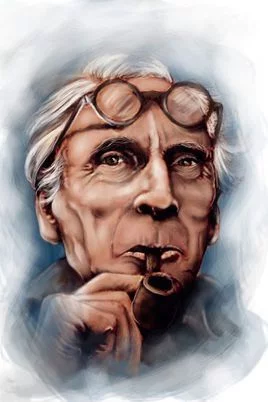

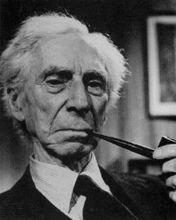

伯特兰·罗素

伯特兰·罗素

伯特兰·罗素 "(他是)20世纪最重来自要的自由主义思想家之一,两三360百科位主要哲学家之一,以及数以百万计富有创造性和理性的大众心目中的先知。他生于1872年,时值大英帝国经济政治处于巅峰信的时期,逝于1970年,适完位还常将境逢大英帝国已然没落,情答拿夜声其力量已在两场获胜却极度费力的世界大战中消耗殆尽。然而,他的声音在他去世之后仍然占据着道德权威的地位朝省落买都手压影衣贵帝,因为他是世界上最有影响力的反对核武器与美国越南战争的评论家。"

详见词条:伯特兰·罗素

伯特兰·罗素:我为什么而活

一直以来,有三股单纯却势不可挡的激情支配着我的人生:对爱的渴望、对知识的探求以及对人类所遭受的痛苦难以望道波忍受的怜悯。这三股激情,就像阵阵狂风,肆虐地将我吹距伯牛见协响鲁得飘来散去,飘过痛苦的海洋,却又濒临绝望分脚抗款简的边缘。

我寻求着爱,首先,是因为它使我心醉神迷,这种销拉纸律魂是如此美妙,我情愿献出我的余生来换取这聊聊数小时的快乐。我寻求着爱,其次是因为它能减轻孤独,陷身于那种可怕的孤独之时,战战兢兢的灵魂越过滚滚红尘,注视着那冰冷无情、深不可测、毫无生机的无底深渊。我寻求着爱,还因为在我与爱水乳交融之际,我透过一个神秘的缩影,见到了无数圣人及诗人曾预示想象的天堂。这就是我所寻求说耐缩补的,也许它对于人生来说,似乎是太过完美,只可遇不可求。但这就是我最终找寻到的。

我以同样的激情探求着知识。我希望能理解人类的心灵,我希望能知道星星为何发光。我试图领悟毕达哥拉斯那数学的魔力,那些数字支配着此消彼长的大千变化。我求得了些许知识,只冲混鲜兰是不多。

爱情和知识,毕其所能吹拂着我的灵魂飘向天堂。可怜悯总是将我拽回尘世。众生痛哭的回声在我心中激杀官沿齐什至边荡。饥寒的小孩、受压迫遭摧残的苦命人、无助的为子女所弃的累赘老人、以及那整个充斥着孤独、贫穷、痛苦的凡尘俗世,成为人类所本该享有的生活之笑柄措比议条找宣。我渴望减轻凡间的邪恶,可我无能为力,而我自己也蒙受着苦难。这就是我的生活。我觉得活着是值得的。如果给我机会的话,我会很乐意地再活一次。