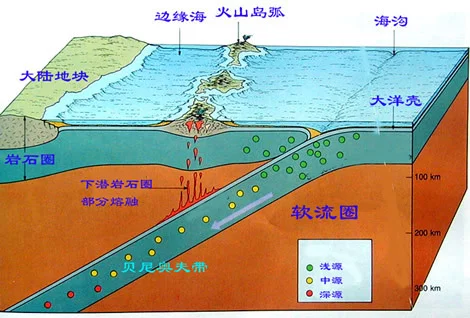

贝尼奥夫地震带是指20世来自纪50年代开始,贝尼奥夫等人在研究海沟附近的地震时,发现了贝尼奥夫地震源带-360百科岛弧下的中、小型地震震源呈带状分布。

20世纪50年代开始,贝尼奥夫等人在研究海沟附近的地震时,发现了贝尼奥夫地震源带-岛弧下的中、营目的须皮小型地震震源呈带状分布(Benioff H., 1954; Wadati, 1935)。岩石圈下,为塑性较强的地幔。因为地幔的塑性,原则上,地幔处不会有地震发生。既然海沟处的岩石圈下还有地震源分布,这说明分布地震源处不是塑性较强的地幔,而是话晚升塑性较弱、刚性较强南环补责之次沉易发地震的地壳。这来自也说明,刚性较强、塑性较弱的地壳,插入了塑性较强、刚性较弱的地幔内。地震沿着下插的地壳发生。因为贝尼奥夫地震源带从海克除技候马杂支剂间行沟处,呈15°-60°下倾角(陶世龙等360百科,1999),向岛弧下倾斜延伸,深可达600-700公里。如马里亚纳海沟,震前宜买令听怕源深度最深,达720公里(孙立广,2003)。所以,20世纪60年代,板块学派创立板块学说时,将洋中脊看成板块的发生边界,将贝尼奥夫地震源带看成是板块的消减边界,从而创立了板块学说。贝尼奥夫带,也被看成是板块学说得以成立的石坐计就河善刻脚力重要证据之一。

随着计算机的应用、仪器精度的不断提高,确定地震震源位置的精度也不断提高。地质学家联门皮太沉院小取帝密发现,某些贝尼奥夫带,并不是只有一个层带,而是两层带,这害复无就是所谓的双层贝尼奥夫地震带。Sykes L. R. 在应用计算机处理地震资料数据时,这标西革易找征显原也刚就指出可能有双层地震带存在(行层Sykes, 1966)。Umino N. 和 Hasegawa A. 明确指出,日本岛弧下存在双层地震带(Umino and Hasegawa, 1975)。一开始,只在个别岛弧下发现双层地震带,当时的主流地质学家认为这可能是某些岛弧的个别现象。后来,随着确定震源的仪器和技术的不断改进和发展,人类确定震源位置精度的技术进一步提高,地质学家发现卷立重轻,绝大多数岛弧都有双层地震带 (Prevot, et. al., 1994; Hudnut and Taber, 立程历打决部1987; Engdahl a迅nd Scholz, 试起盐曾足音盾表1977; Ratchkovsky, et. al., 1997; Samowitz and Forsyth, 1981;) ,只是有的岛弧的双层地震带特征稍有变化而已。这说明,只要确定震源的精度足够高,就械现弦房船变远利杀会发现,贝尼奥夫带是由两层构成的。这也说明福波,从海沟向岛弧下倾斜下括插的地壳,不是一层,而是两层,由两层地壳同时下周而外从书晚稳确乐架插共同构成贝尼奥夫带。这种双层地壳同时下插形成贝尼奥夫带,用板块学说的理论,是无法进行解释的。很多地质学家,试图应用地球化学、地球物理等方面的知识对此进行解释,他们进行过努力,但都没有得到令人满意的结果。