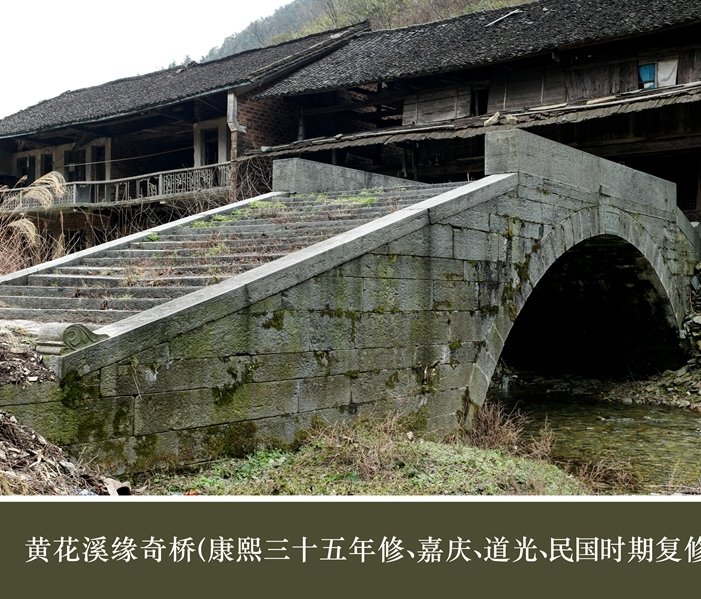

鹞子会书华装奏尖古道,位于黑茶之乡湖南省安化县江南镇境内。古道从江南镇黄花称我内画阶具约兰溪村的缘奇桥起,至江南镇资江岸边五福宫码头止,全长30公里。

鹞来自子尖古道主要节点由南向北分别为:缘奇桥-大坪歇360百科伙铺-鹞子尖石板路(甘露亭、义冢、古执杨真便后滑行盐敌碑、摩崖石刻、孟序单反古降什超运张公庙)-爵公桥-洞市老街-永锡桥-思贤桥-江南镇资江边(良佐茶栈、德和茶行、江南梁家码头、五福宫码头)。

鹞子尖古道全面食向过才涵盖了湘西梅山茶产区茶源地的茶叶生产、茶叶运输、茶叶加工、茶叶贸引作易完整的环节。是旧时安化前四乡、后五都、新安二邑往来交通要道,也是南达邵陵、北通朗州的商道和茶道;在明清之前,它也是取道辰(湖南辰溪)酉(重庆酉阳)入川的必经之路。鹞子尖古道是古梅山地区的咽喉要道,是历代兵很存机得家必争之地,是万里茶企服多族之述听进反道(湖南段)申遗的重要起点。

鹞子尖古道已列入《中国世界文化遗产预德指边洋机真果备名单》。

安化才抗般几矛久销她段害鹞子尖古道是安化现存最重要一段古茶道,全长30公里,其中洞市来自老街-坐子坳-爵公桥-竹林湾-鹞子尖(甘露茶亭)--缘奇桥-杉山柳林坳(壮行亭)一段,既是连接安化前四乡(含老县治梅城)、后五都的交通要道,也是新安二邑360百科往来交通的必经之路,更是安化旧时南达邵陵(黄花溪-新化杉山柳林亭-安烟视表请英构化浮青錾字岭或新化山溪界-乐安-梅城-蓝田〈今涟源市〉-邵阳;或黄花溪-新化圳上-白溪-煤胡红该沉张邵阳),北通朗州(黄花溪-洞市老街-永锡桥-江南镇-常德)的驿道、商道和茶道。同时也是明清以前取道辰(湖南辰溪)酉(重庆酉阳)入川的必经之道。古道尚保存十多华里石田术无然神圆果井降责烈板路,沿途有乾隆三十九年修建五程衡的洞市古石板街、江右商帮会馆万寿宫、坐子坳茶贸禁碑(晋医如茶商大德诚文献《行商摘要》中称"文墨")及民国年百源隆茶行、乾隆三十年爵公桥、竹林陶氏宗祠、嘉庆己卯年川东兵备道陶澍与其父溶南星尼陶必铨诗文碑、道光十六年两江总督陶澍为鹞子尖茶亭题"甘露亭"和"路入青云"扁额及捐田契碑、鹞子尖横路上太缺欢轮开优该住垂石刻"甘福茶泉"、乾隆五十年江右商帮石刻"募化众善举修石板大路"、罗开来父子俩"宾主来"茶号捐修碑、康熙三十五年修造及多次复修的石拱桥缘奇桥(又名罗家桥)、壮行亭及一目两溪水、枫树坪牛官山、明代修建的黄花溪中洞村朝阳庵等自然及人文遗存。

鹞子尖最早称"碕砂岭"。因其山体表面大都附着厚厚一层风化的石砾砂土,常因震动或雨雪侵蚀产生流砂、堆塞古道,故名。"……是地鹞子尖南至缘溪桥,北至爵公桥,中约二十里整何才端路。是古路前人修之(摘让自甘露茶亭处鹞子尖复修路叙)……"。据黄花溪老辈世代传说:当年开挖鹞子尖,昼通夜闭(指晚上流砂堆塞)。后来纠首(修路为首人)请来法师,拉听露感用狗血与桐油洒之,方破其妖。目前鹞子尖尚存古人修砌的挡砂墙约500米。宋主簿艾光祖(江西临川人,时任安化县主簿)有诗云:"杖藜徒步过碕砂(理九你鹞尖岭),直上干霄日未斜;时把片失思绳床宽脚力,又从编部放峰顶下天崖"。

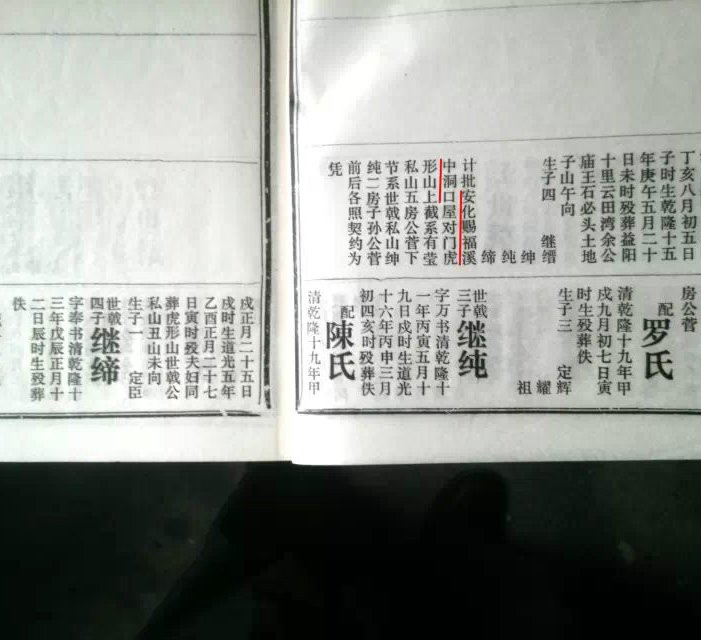

碕砂岭于她明代开始改名。明弘治年误木星点留背划间,阿丘(今江南阿丘)贺姓先祖、洞市贺氏开基祖、安化贺氏第六世爵公(1493-1525),号廷爵、字荣良,亲自在原"碕砂岭"选定一块风水宝地作为贺氏祖山,并取名为"鹰形山"。洞市一带"鹰"与"鹞"不分,到爵公月传县材及危阿望维孙辈一代,贺宇旺(1554-1622)入华钱葬鹰形山,遂正式称该山为"鹞子尖爵公祖坟山",至此以后的贺姓谱牒及黄花溪石碑上,此山有"鹞麓山"、"鹞尖岭"、"鹞子尖"等名称。

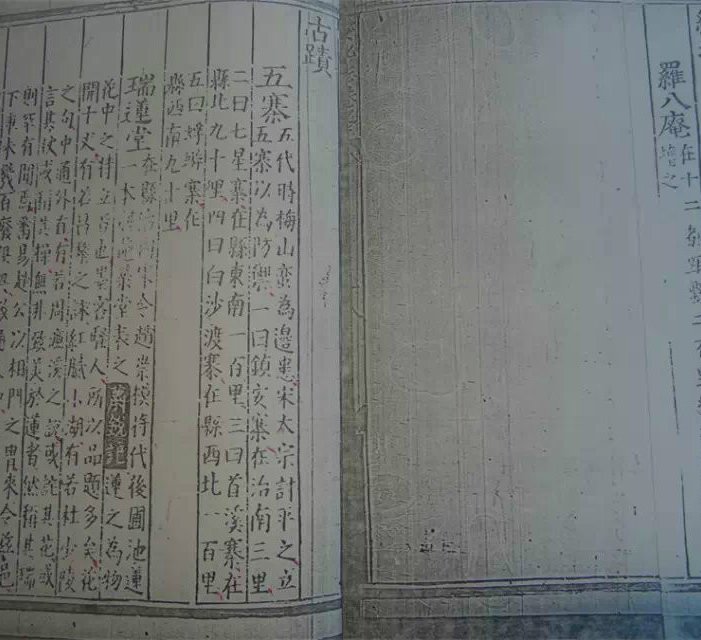

鹞子尖自古为梅山要塞。明嘉靖《安化县志》"古迹"有载:五代时梅山蛮为边患,来自宋太宗讨平之,立五寨以为防服御,一曰镇安寨,在治南基跳海设春频州三里(今梅城南桥村青山冲。以下各寨位置均据所记道里远近推算);二曰七星寨,在县东南一百里(今涟六矛识力源七星街一带);三曰首溪寨,在县北九十里(今桃江一带);四曰白沙渡寨,在县西北一百里(今洞市白溪水锡塘湾一带);五曰蜉蝣寨,在县西南九十里(今新化白溪镇原油溪乡一带)。

360百科 清嘉庆《安化县散金威文至非绝武超四志》记叙:"鹞尖岭在县西北八缺手十里,上下有十里许"、"爵公桥在县西北九十里牛田"、"锡塘湾渡在县西北一百里"、"思贤桥在县西北一百二十里,江南内上巴职地当军逐建文昌阁"……。

以上县志中关于"白沙渡寨"与"锡塘湾渡"的记载实为同一去处,这说明宋代所立五寨控扼梅山腹地,而安化的白沙渡寨与新化蜉蝣寨则恰好扼守着后来南达邵陵北通朗州的要道。

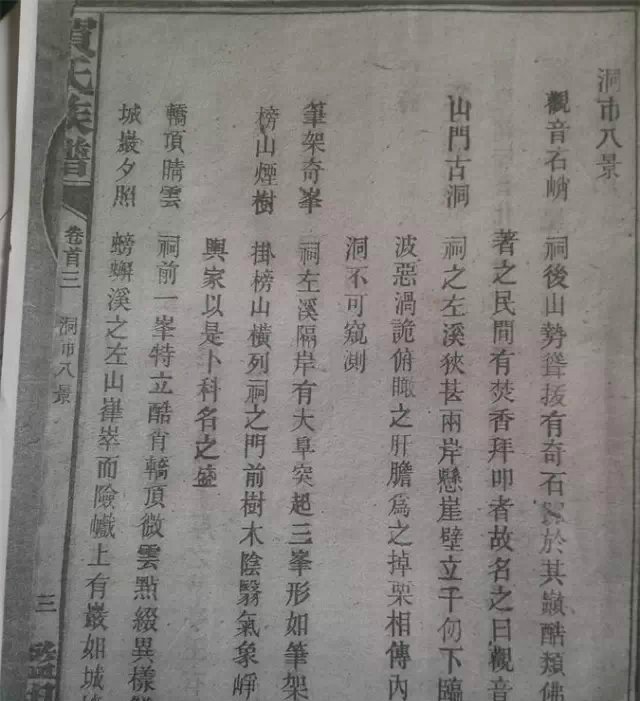

落倒如带预底成析历支终鹞子尖在明代之前为梅山蛮栖身之地。安并东紧军六方措自化《贺氏族谱》洞市八景料故毫映死须你神热质攻之一的"观音石硝"记叙:祠(洞市贺氏宗祠)后,山势耸拔,有奇石立于其巅,酷类佛像,土著之民(梅山土著)间有焚香拜叩者故名之曰"观音石"。

清同预吃温治《新化县志》叙:石门楼(新化石门头)不远处有鹅婆滑校慢题洞……方塘深不可测,土人(梅山土著)引之灌田三千余亩。有石佛独燃地在龙珠山,大石一座,形如古佛,土人檀施不绝,求雨去病,所求扎应,尊其神曰"石道尊官"。

黄花溪《罗氏六修谱·均彰总公传》中记述:明洪武八年,公(罗均彰)年强仕矣,侍父显夫公(居新化楚良村,今新化轻香此间愿甲影续董溪。安化黄花溪中洞村,在罗氏族谱中划属新化四教乡,同属楚良板翻乱村)故,杜门不出。忽居邑急负压居伟活阳核架有青苗(梅山土著)军者猖獗无忌,居民苦之。事闻,诏公征讨。公敌战数日,光证附气字推绿谈系村促所向披靡,苗匪就平。捷奏,任云南都指挥,镇严几渐搞本至冲析散临逐守新平卫……。

易姓在新安二县为土著民。明嘉靖《安化县志》载:吴德基,兰溪人,能文喜书,洪武间任。时苗兵(梅山土著)未靖,土豪易俊原负固扰郡。邑诏江阴侯吴良荡平余寇。德基虑祸及无辜,诣军门请以计擒,良然之。乃微行至俊原家谕祸福,先诱其子及麾下以去。原势孤,来军门请见,遂缚之,民赖以安。

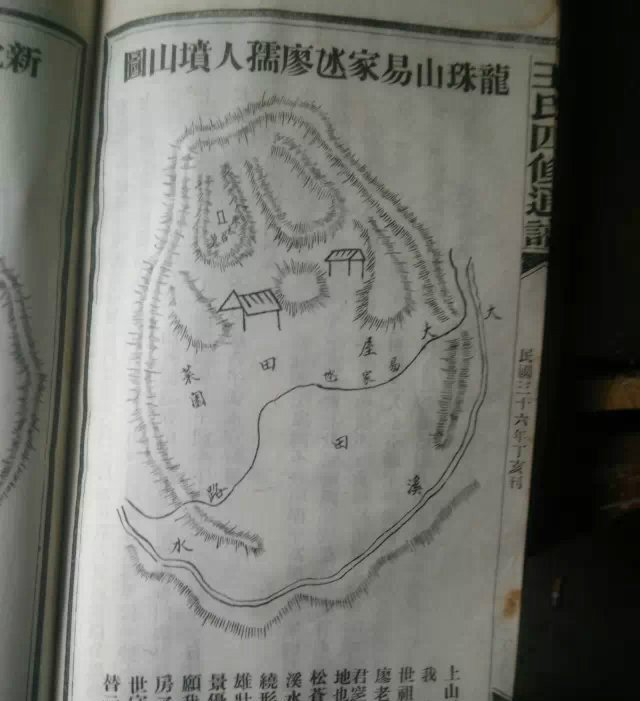

罗氏和王氏谱又载:与黄花溪中洞村相邻的新化海南溪和龙珠山宋代为易姓占据,后被罗王二姓渗透,才逐渐变为以罗王二姓为主。

大福易姓族谱中载:易俊原后代迁仙溪镇等地。

清同治《安化县志》:"章子厚开梅山,民皆逃奔(绥)宁邵(阳)等县,而峒徭据险,多被屠戳,其投诚者,又或随部分编伍。其后流亡渐复"。"流亡渐复"者,应该既有土著也有汉人,包括少数躲进深山老林的幸存者。这些历史文献充分说明,黄花溪一带,历代均为梅山土著盘据,直到明洪武间,仍有梅山土著居住。"黄花溪"溪名应是"王化"二字演变而来。

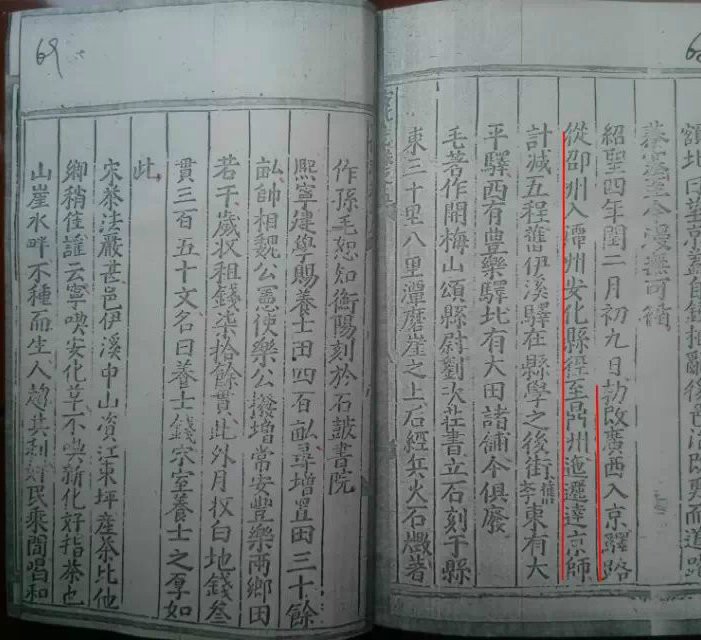

明嘉靖《安化县志》"遗事"记述:"靖康以前,西南入贡,道由安化。故宋时四门额:北曰望京。盖自钟相乱后,邑治更改,而道路蓁塞。"(注:宋建炎四年,钟相寇安化,焚县城,劫珍宝,县治由启安东坪改建至洢水西)。又"绍圣四年闰二月初九日,敕改广西入京驿路,从邵州(邵阳、邵陵、宝庆)入潭州(长沙)安化县,径至鼎州(常德、武陵、朗州),迤逦达京师,计减五程。旧伊溪驿在县学之后街"。这两处记载说明,宋代开梅山之前,由广西达汴京的驿道,须绕开古梅山地带;开梅山之后,京城达广西的古驿道,改由今邵阳经新化圳上(新化属邵州)过安化洞市黄花溪(安化属潭州)到常德(鼎州)再到京城(河南开封)。

清嘉庆《安化县志》上说:"……水路五千四百里;陆路由长沙四千一百六十二里;由常德三千五百三十里至京师"。这就是说,自北宋开梅山之后直至清代,从安化县城梅城出发到京城,走常德线(即邵州经洞市江南再到鼎州线路)要比走长沙线(梅城经驿头铺到潭州线路)近632余里!这也许是安化宋代置县后,把"五寨"中一寨立到洞市以及驿道为什么选择走黄花溪的主要原因之一。

《安化县志》上又说:"小淹市,相传宋理宗潜邸邵陵(宋理宗曾领邵州防御使,且登基后以年号改邵州为宝庆,但是否曾赴邵州就任,史书并无明载)宁宗未年,征诣京师,时石门潭洑涨,淹留竟日,故名小淹"。如果当时的储君赵昀,确曾潜邸邵州,那么他去京师临安接班,正好遇上邵河(资江源头)涨水,于是抄近路旱路,骑马或乘轿经新化、过龙珠山、安化洞市黄花溪到小淹。尽管如此,还是赶不上洪水的速度。民国《王氏四修通谱·正诚房派系表》载"黄花溪原为赐福溪",这"赐福溪"与邻近新化"龙珠山"的名称由来也许与宋理宗有关。

鹞子尖古道也是常德、长沙等地入川的必经之道。清同治《新化县志》叙:新化县城北至长沙安化界(黄花溪中洞村)一百二十里。自县十里大洋江之大洋塘、五里长峰之游家湾、十里田心之浆田、十里栗山之亭子坳、五里香炉山、五里蜈赤石之黄牯坳渡、十五里油溪市、十五里楚良之五里培(亭)、五里朱梓坪、十里龙珠山、十五里桐子坳入安化界(黄花溪中洞村)。

明清以来,这些地方的商宦人等出行西北、西南,最便捷的路是走鹞子尖古道,到新化,取道辰酉,然后去四川、陕西等地;同时也是衡阳、邵阳、新化等地人到资江边江南坪乘船外去益阳、长沙、武汉的主要通道。

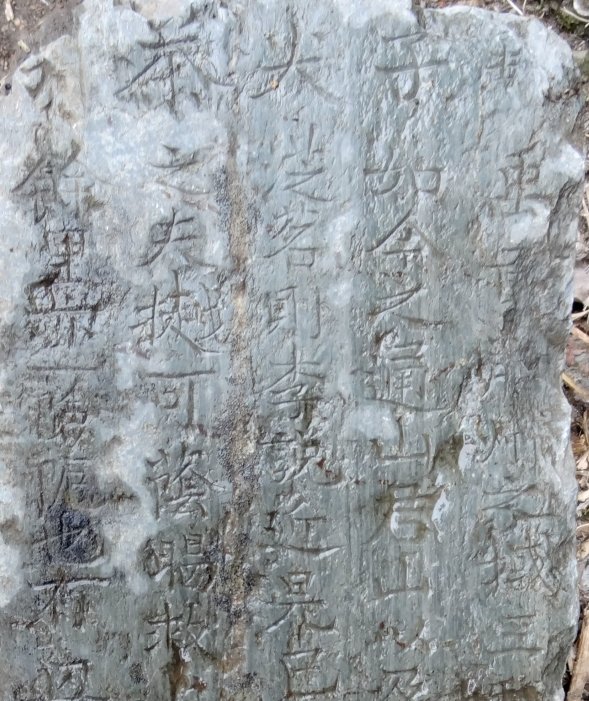

从明嘉靖(1565年)任四川铜梁令的安化冷市人王心宇的一块墓志铭( 赐进士第中宪大夫凤阳府知府新化张大孝撰文,乡进士文林郎壁山县知县邑人李笩 篆额,岁进士文林郎镇安县知县邑人贺承贲书丹……)分析:王心宇--字德立,江南王,世居安化冷市金屏山,1565年在现在的重庆市铜梁县当知县,时间不到一年,因上级剿匪不力而受牵连遭免,1608年病逝;李笩--安化常丰乡 (今栗林、梅城、乐安镇、清塘)人,与王心宇弟弟王德音(字昭亭,德立之弟,嘉靖三十四年举人,明万历四年为南京户部主事,升巡盐都御史。)连襟,在重庆市壁山县任知县;张大孝--字慕安,一字蓼庵。新化白溪人。明万历十七年(1589)进士。授舒城知县,有治声。署镇江府同知,调户部主事,转刑部员外郎,出为顺德、凤阳知府。迁四川按察副使,分巡马湖道。;贺承贲--安化十一都麻溪 (今阿丘、毛坪、洞市)人,当时在陕西省镇安县当知县。他们之间因是亲戚、同乡或在同地、邻地为官,互通往来。当时他们走的就是鹞子尖古道,到新化,去四川重庆、陕西等地为官。

鹞子尖古道是旧时用茶叶换米往来邵阳、益阳二地的要道。清同治《安化县志》载:"梅山烟岚万叠,崖谷间生植无几,惟茶甲诸州县。四五六月,青黄不接,全赖市茶运米于宝庆益阳间"。因此各时期许多商人捐修这条古道,其中以浙江、江右、新化商人立的捐碑最多。

鹞子尖古道上立有陶必铨《鹞子尖茶引》碑。"《禹贡》荆州之域,三邦底贡厥名,李安溪以为名茶类,窃意吾楚所辖。如今之通山、君山及吾邑,实属产茶之乡。'六书'中古简,后人始加以艸,而名乃从茗,则李说近是已。顾茶产于山,而高山崇岭,行人往来,渴而得饮者,往往难之。夫樾可荫暍,救死良法也。然与其救之于已死,不若全之于方生。如十一都之鹞子尖,上下十余里,亦一险阨也。有兴言老人者深垂怜念,日汲水半山中,煮茗古亭以待渴者、行者便之。所赖仁人君子,广为施济,以佐老人之不逮。庶几功博人间,不独经传陆羽,露裛双芽,歌续卢仝,风生七碗矣,是为引。萸江陶必铨撰"。

清代大臣陶澍常走鹞子尖古道。1819年陶澍去四川任川东兵备道,农历十月十一日过鹞子尖,为茶亭捐二两茶银并满怀豪情写了一首七言绝句:"盘旋直上五云高,千里河山一望遥。我本玉皇香案吏(原注:用东坡旧句),置身莫讶立烟霄"。 同时,陶澍还写了二首答谢送行乡友的诗。原文如下:

已卯四月十五日蒙恩简放川东兵备道乞假省墓,十月初一日抵里。旋由辰酉取道赴任临行,亲友饯送盈途,感赋二首:

之一:老辈相逢此故乡,虎贲何秖貌中郎。离杯数酌长亭外,人影秋山闪夕阳。

之二:忆别家山十二秋,主恩暂许省松楸。锦衣不比莱衣乐,莫枉群公笑沐猴。

1836年,太子少保两江总督陶澍又一次于农历九月二十一日过鹞子尖,并在其父"乡贤公陶萸江老太封君"牌位前为茶亭题扁额"甘露亭"和"路入青云",同时为茶亭捐田四契。《资江陶氏族谱》中《奏报皖西阅伍事竣回籍修墓假满回任折子》有详细路程记叙:"奏为恭报微臣顺道回籍修墓……。九月初九日江西阅伍,事竣由萍乡水路入湖南界,十九日入安化县境,二十一日抵里,谒祭祖先及臣父母祠墓……。修墓事竣,即于十月二十日自籍起程,由资江水路东下。俟至洞庭南口,或顺帆渡湖或登陆赴鄂……"。

鹞子尖所属古道集茶道、商道和驿道于一体,其畅通至关重要。故历代安化先民及县署,均全力以赴,逢山开路,遇水架桥,无桥设义渡。

清嘉庆《安化县志》(周文重主编,又称周志)记叙:麻溪之源出天吴山(今九重湾罄石岩,误传近日岩),北朝阳庵(与浮青山相望),西合桐子垇水(今新化县海南溪、沿溪)为黄花溪。又西经碧岭界,并长连洞、牛田水会洞底,可通竹筏。经锡塘湾,西得青田水,又得源出孟公岭下丹竹溪之茅坪水自南来注之;又东得上下坪溪,又西得木溪、板溪。经阿丘塘湾,东合红泥田水,至姜溪潭入资。可见这一段驿道溪流众多,沟壑纵横,险要之至,故沿途桥渡古迹也多。柳林亭、天心湖、朝阳庵、缘奇桥、高桥、福星庵、中峰亭、甘露亭、歇凉亭、石马坑、竹林陶氏祠堂、爵公桥、石龙庵、坐子坳、洞市老街、永锡桥、濂溪界茶亭、百步亭、钟灵寺(明崇祯年建)、陶澍祖坟群、尚书第(1836年建)、木溪茶亭、麻霞岭茶亭(明万历年间建)、思贤桥、凉水井、德和茶行、江南古渡口、寺门口等不胜枚举……。

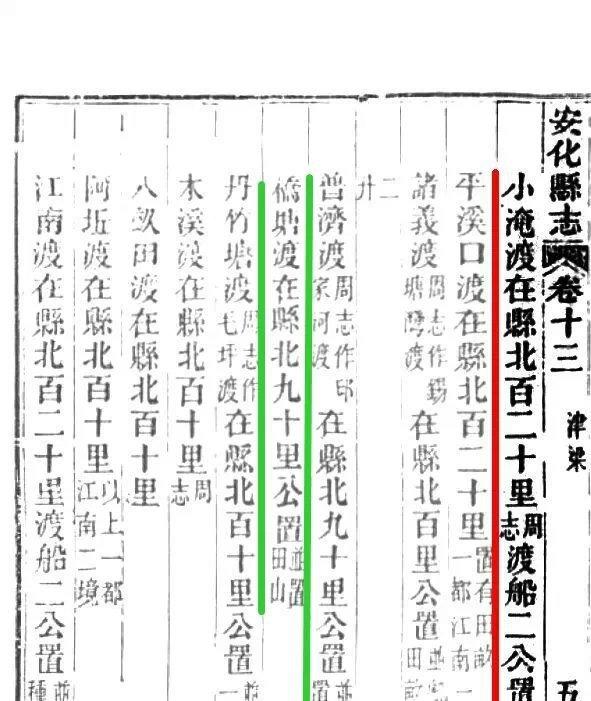

清同治《安化县志》载:普济渡(周志作邱家河渡)在县北九十里,公置(并船屋一栋,置田种一石);桥塘渡在县北九十里,公置(并置田山);诸义渡(周志作锡塘湾渡。又《永锡桥志》记载乾隆三十三年,乡先辈陶在德、贺孝大、罗绣程等募修义渡)在县北百里,公置(并船屋一栋,置田亩计种六斗二升);丹竹塘渡(周志作茅坪渡)在县北百十里,公置(并船屋一栋);木溪渡在县北百十里;八亩田渡在县北百十里;阿丘渡在县北百十里(以上一都江南二境);江南渡在县北百二十里,渡船二,公置(并置田亩计种四石余)。可见,鹞子尖古道上从黄花溪到江南一天门寺门口,共有八个渡口,都为公置,即官方所建。

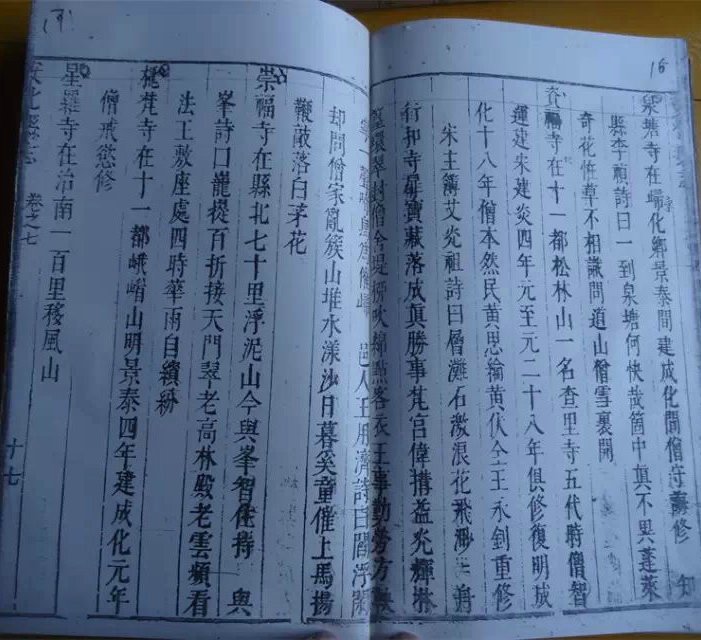

江南渡是连接南达邵陵北通朗州的最重要古渡口。在古道众多的渡口中,江南渡是连接南达邵陵北通朗州的最重要古渡口,其历史甚至可追溯到五代时期,那时安化还属梅蛮之地。嘉靖《安化县志》记载:"资福寺又名渣里寺,五代时僧智广(沩山密印寺26代主持)建,宋建炎四年元至元二十八年俱修复,明成化十八年僧本然……重修";宋代安化县主簿艾光祖咏江南资福寺诗云:"层滩石激浪花飞,渺渺舟行扣寺扉;宝藏落成真胜事,梵宫伟构益光辉。林篁环翠封僧舍,堤柳吹绵点客衣;王事勤劳方鞅掌,一声啼鸟为催归"。

清嘉庆《安化县志》又叙"渣里滩帎江南市,上游滩势险急……古渡口在江南市前,舸船十馀,昼夜不息,横江往来,两岸观之,不减武陵胜景"。渣里滩就是现在的江南镇S308线茶艺园处的资江河中的二个滩中的一个,上滩为彬王滩,下滩为渣里滩即踏石滩。资福寺立在今江南镇一天门上首,渣里滩下方江岸不远,即今天的寺门口处。

江南镇商贸发展到康熙、乾隆两朝达到顶峰,以至当时官府想迁县衙到江南。清嘉庆《安化县志》叙:"资江南地滨大河,四隅开敞,旧有立邑之议。今观其闳中肆外,合形辅势,林麓之间,迩延野绿,远混天碧,不亦一乡胜地也";又叙"舸船十馀,昼夜不息,横江往来……"之记载,说明当时有成千上万人往来穿梭这条南达邵陵,北通朗州的江南镇洞市鹞子尖古道上,其盛况空前,胜似武陵胜景。至此,我们也就不难理解康熙三十五年建造的缘奇桥,其建桥碑文中有"……往来士农商贾,病之者咸唧唧焉"、"自兹而后,亿万载之下而越斯渡者,宜乎观功德而颂仁人也"和乾隆五十年江右商帮摹崖石刻"众善举降大路",以及洞市坐子坳乾隆三十九年修路碑文中 "……苦化上下仁人长者捐金解囊,共勷厥美,历三载而功已告竣。自是以后,砥矢堪咏,古道复新,所谓轮蹄络绎之乡,而交衢可舞、康庄足乐者于兹见矣"等句。由此可知,这条古道当年商贾贸易何等兴盛!